三井史を彩る人々

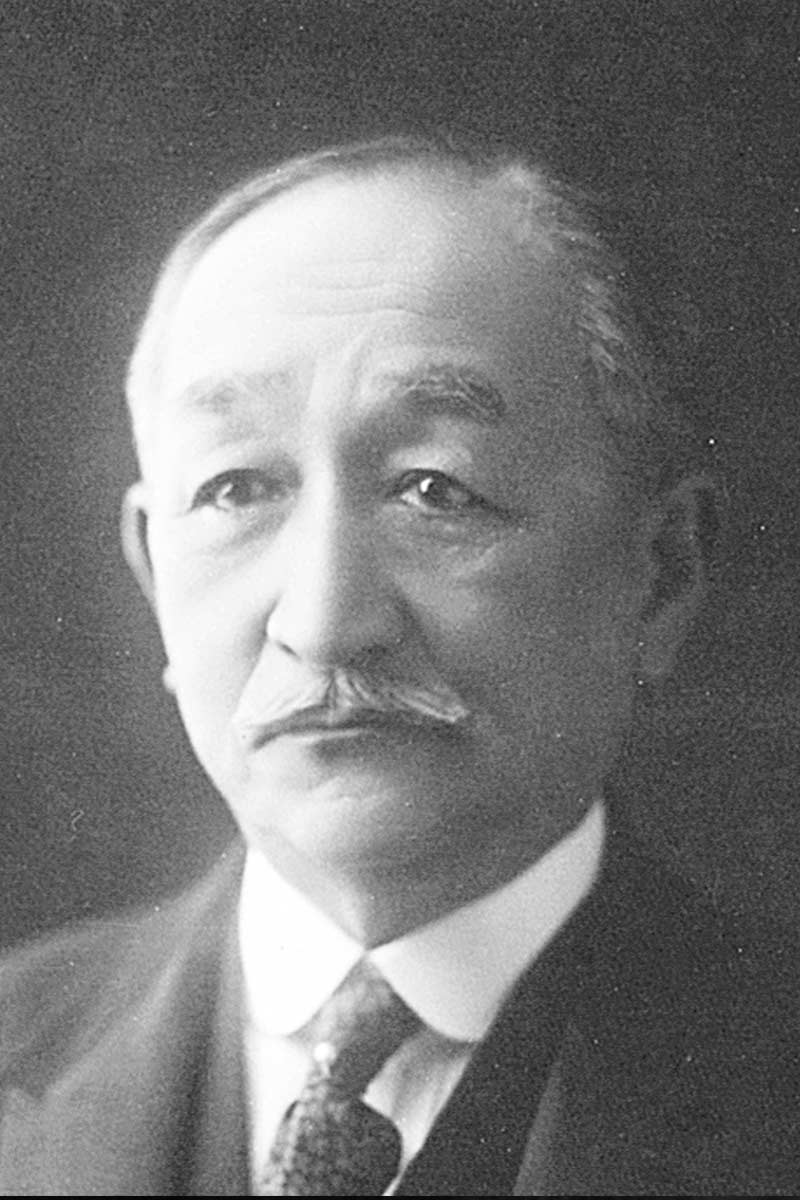

三井八郎右衞門高棟

三井財閥を繁栄に導く

執筆・監修:三友新聞社 / 画像提供:三井文庫

三井八郎右衞門高棟(1857~1948)

長兄の順養子となり三井の後継者に

三井家の家政改革や持株会社による事業統括など三井財閥の基礎を築いたのが三井総領家第10代当主・三井八郎右衞門高棟である。高棟が君臨した明治から昭和初期にかけては三井が最も繁栄した時代だった。

高棟は安政4年(1857)、三井総領家である北家第8代当主・三井八郎右衞門高福の8男として生まれる。高福には夭折した子を含め10男5女がおり、高棟は13番目の子であった。高棟は6歳のとき、長兄・高朗の順養子となる。三井同族各家では当主が男子に恵まれぬ場合、お互いに養子を迎えることが多く、家督である高朗には子がなく、父子ほど年の離れた末弟である高棟が順養子に選ばれ、この時点で総領家の後継者と決定付けられた。

幼い頃より英語や洋算を学び、明治5年(1872)には銀行業見習いのため三井同族の若手とともにアメリカへ留学。約2年の海外生活を経て、明治9年(1876)、発足したばかりの三井銀行に入行、大阪の豪商・広岡信五郎の養女である貴登と結婚する。

29歳で第10代三井総領家当主

明治18年(1885)、29歳の高棟は養父で実兄の9代当主・高朗から家督を相続し、八郎右衞門の名を襲名、第10代当主となる。以後、引退する昭和8年(1933)まで48年間八郎右衞門を名乗り、三井を発展に導いていく。

三井家当主となった高棟は明治26年(1951)、三井家政改革により誕生した最高議決機関「三井家同族会」の議長となり、同族の財産管理・運用を行う三井元方総長にも就任した。高棟が総領家当主として尽力した事績の一つに「三井家憲」の制定がある。三井家では同族の私財や共有財産などの持分を定めた家則の作成が長年の懸案となっていた。家憲制定は明治19年頃から始められ、「三井の大番頭」である維新の元勲・井上馨の指導の下、何度もの修正を経て明治33年(1900)に完成。三井家財産の共有制度や同族範囲・家格の規定、同族間の訴訟の禁止など10章109条からなる厳しいものだった。

明治35年(1902)には三井発祥の地・日本橋に駿河町三井本館が竣工する。三井直系3社(三井銀行・旧三井物産・三井鉱山)と統括機関の三井元方を収容する大建築は人々の注目を集めた。なお、本館落成の祝賀に三井家は、施療院設立を計画していた東京市に10万円を寄付するが、実行されなかったため、明治39年(1906)、新たに100万円の寄付し、「三井慈善病院」(現三井記念病院)を設立した。

三井財閥の持株会社「三井合名」設立

日露戦争後、順調に発展を続ける三井の課題は三井家同族会の法人化であった。当時、直系会社の資本金は三井11家が全額出資する無限責任制であったため、破綻した場合、共倒れの危険を抱えていた。このため、三井家では事業統括体制を改組し、明治42年(1909)、合名会社であった三井銀行、旧三井物産、三井鉱山を株式会社化した上で、これら直系会社株式を所有する持株会社「三井合名会社」を設立。高棟は業務執行社員社長となり、三井財閥の頂点に位置した。

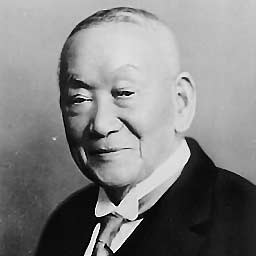

欧米視察が高棟・團の「名コンビ」生む

三井合名が設立された翌年、54歳の高棟は欧米視察の旅に出る。旧三井物産創業者で三井合名顧問の益田孝は團琢磨を同行者に推薦。マサチューセッツ工科大学鉱山学科卒の團は三井へ払い下げられた三池炭鉱とともに、主任技師として手腕を発揮、最新技術の導入や三池港築港など三井の鉱山事業全体で采配を振るい、三井合名設立時は筆頭参事に就任していた。

明治43年(1910)、團や家族、随行員を含めた8名で7カ月の巡遊に出た高棟は金融、産業、文化、芸術など各分野を精力的に視察し、見聞を広めた。旅を終えた高棟は團を「あれなら誰よりも一番良い」と評価し、後に團は三井合名の理事長に就任、高棟と團は「名コンビ」と称される。

團の暗殺をきっかけに引退

昭和に入ると深刻化する不況を背景に資本主義打倒が叫ばれ、財界巨頭が暗殺の標的となる中、昭和7年(1932)、團は三井本館入口で血盟団の凶弾に倒れた。片腕を失った高棟は嗣子である高公に家督を譲り、48年間にわたる三井総領家当主の座から引退。隠居後は東京の麻布今井町邸から神奈川県大磯の別荘・城山荘に居を移した。弓道や能楽、書、絵画、建築、茶の湯などの多くの文化・芸術に精通する高棟は、昭和11年(1936)には今井町邸内にあった茶室・如庵が国宝指定を受けたのを機に城山荘へ移築させる。そして終戦後の三井家同族会や三井本社の解散などGHQによる財閥解体に心を痛めながら昭和23年(1948)、91歳の生涯を閉じた。

- 法的には旧三井物産と現在の三井物産には継続性はなく、全く個別の企業体です。

三井高利

三井高利 三野村利左衛門

三野村利左衛門 益田孝

益田孝 馬越恭平

馬越恭平 中上川彦次郎

中上川彦次郎 三井八郎右衞門高棟

三井八郎右衞門高棟 團琢磨

團琢磨 池田成彬

池田成彬 向井忠晴

向井忠晴