三井史を彩る人々

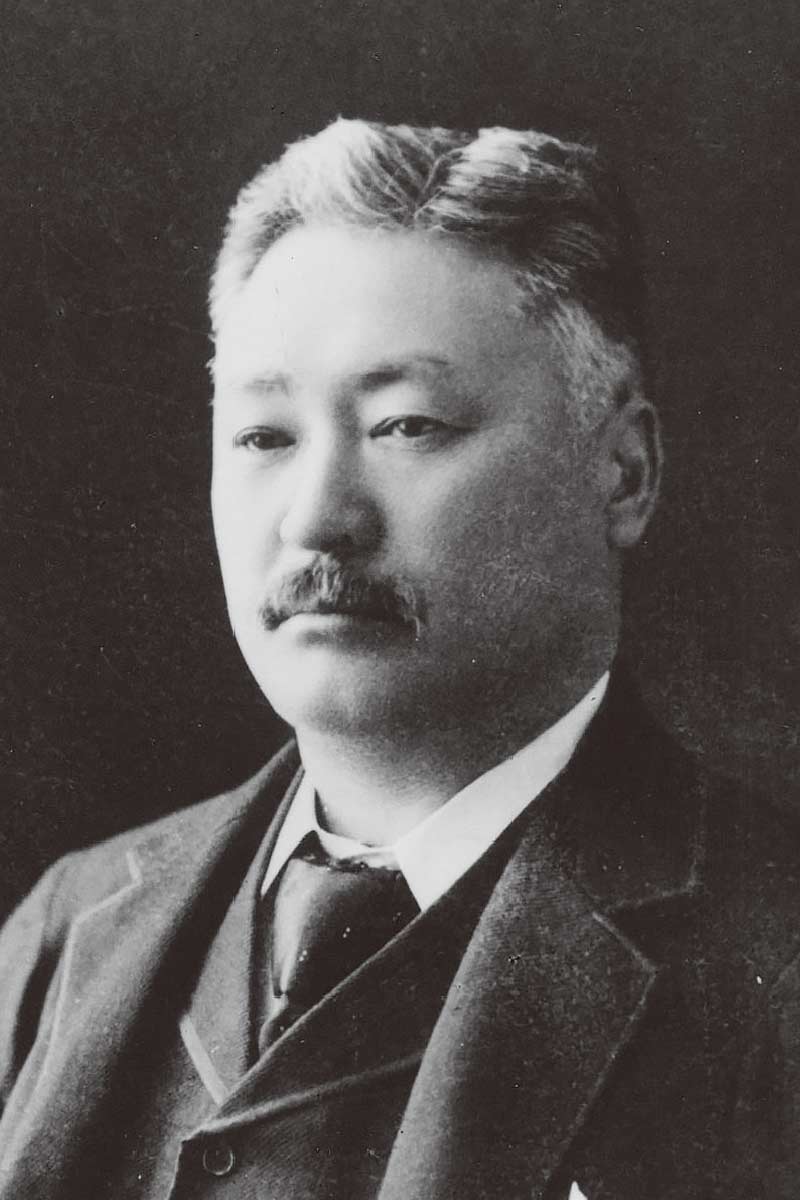

益田孝

旧三井物産の初代社長

執筆・監修:三友新聞社 / 画像提供:三井文庫

益田孝(1848~1938)

幕府通訳や大蔵官僚の経歴

明治から昭和にかけ、三井財閥の重鎮として数々の功績を残した旧三井物産の初代社長・益田孝。三池鉱山の落札や中外物価新報(現日本経済新聞)を創設した経済人としてだけでなく、茶人「鈍翁」としても名を残している。

益田は嘉永元年(1848)、佐渡島の地役人の子に生まれる。後に父・鷹之助は箱館(函館)奉行所勤務となり、しばらく箱館に住んだ。当時の箱館は、横浜、長崎などとともに開港地として賑わう国際的な都市で、益田は奉行所の教育所で、英語を習った。

その後、江戸に出た益田は、安政6年(1859)、通訳として麻布善福寺のアメリカ公使館に勤務することになった。そこでさらに本場の英語を学び、初代駐日米国公使・ハリスに接して大きな影響を受けたという。

文久3年(1863)、遺仏使節・池田筑後守の随員となった父・鷹之助の従者として初めて渡欧、ヨーロッパの進んだ文明を目の当たりにする。

明治維新後は商売を始め、その才を認められ、アメリカのウォルシュ・ホール商会のクラークに迎えられる。その後、維新の元勲・井上馨と知り合い、彼の勧めでで大蔵省入りし、官僚になるも予算編成を巡って井上や渋沢栄一とともに下野し、井上と「先収会社」を設立。この会社が旧三井物産の前身となる。

この先収会社は、本店を東京に、支店を横浜、大阪、神戸に置き、陸軍省御用として、絨、毛布、武器などを輸入するほか、銅や石炭、紙、米、茶、ロウなどを販売した。ところが、明治8年(1875)12月、総裁の井上馨が元老院議官に任命されたため、先収会社は閉鎖を余儀なくされる。

旧三井物産創設と三池炭鉱落札

失業した益田だが、井上を通じて、三井の大番頭・三野村利左衛門から「貿易商社を興したいから、先収会社の連中を連れてきてもらいたい」と声をかけられる。そして明治9年(1876)、先収会社を前身とする「旧三井物産」が発足。益田は初代社長に就任した。当初、社員は20名足らずであったが、三井組で国内の諸物産販売を取り扱っていた「三井国産方」を合併し、社員は70名以上に拡大した。特に山口県の地租引当米の販売や西南戦争では莫大な利益を収めた。

明治以降、三井財閥を飛躍的に発展させたのが、三池炭鉱の出炭である。

旧三井物産では早くから官営三池炭鉱の石炭の独占販売を行ってきたが、明治21年(1888)、三池炭鉱の民間払い下げが決定し、入札が行われた。政府の指値は400万円という当時としては破天荒な金額であったが、益田は反対する三井銀行を説得。三菱との暗闘の末、三池炭鉱を落札する。

三池炭鉱落札により、三井は銀行、物産に次ぐ御三家の一角「三井鉱山」を設立、また、有能な鉱山技師であった團琢磨も一緒に三井へ招聘した。團は最新の排水ポンプによる湧水問題の解決や三池築港など鉱山事業で手腕を発揮。後に三井合名理事長まで登り詰め、三井の雄となる。

茶人「鈍翁」として余生を

益田の大きな事績のひとつに「中外物価新報」の創設がある。勧商局局長・河瀬秀治から「商業知識を普及する新聞を作れ」と勧められた益田は明治9年、旧三井物産を母体とする日本初の経済新聞「中外物価新報」を創刊。発刊費用は全て益田が私費を投じた。

明治25年(1892)の社長退任後も三井家副顧問や三井合名顧問を務め、三井財閥の多くの改革に携わった。大正3年(1914)のシーメンス事件をきっかけに実権のない相談役となり、三井財閥から引退。

小田原に3万坪の別荘「掃雲臺」を造営し、茶人「鈍翁」として余生を静かに過ごし、昭和13年(1938)、91歳で没した。

- 法的には旧三井物産と現在の三井物産には継続性はなく、全く個別の企業体です。

三井高利

三井高利 三野村利左衛門

三野村利左衛門 益田孝

益田孝 馬越恭平

馬越恭平 中上川彦次郎

中上川彦次郎 三井八郎右衞門高棟

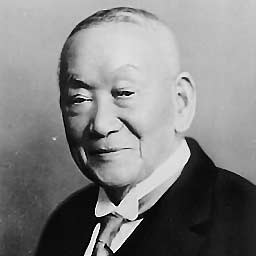

三井八郎右衞門高棟 團琢磨

團琢磨 池田成彬

池田成彬 向井忠晴

向井忠晴