三井の歴史 [明治期]

幕末維新と

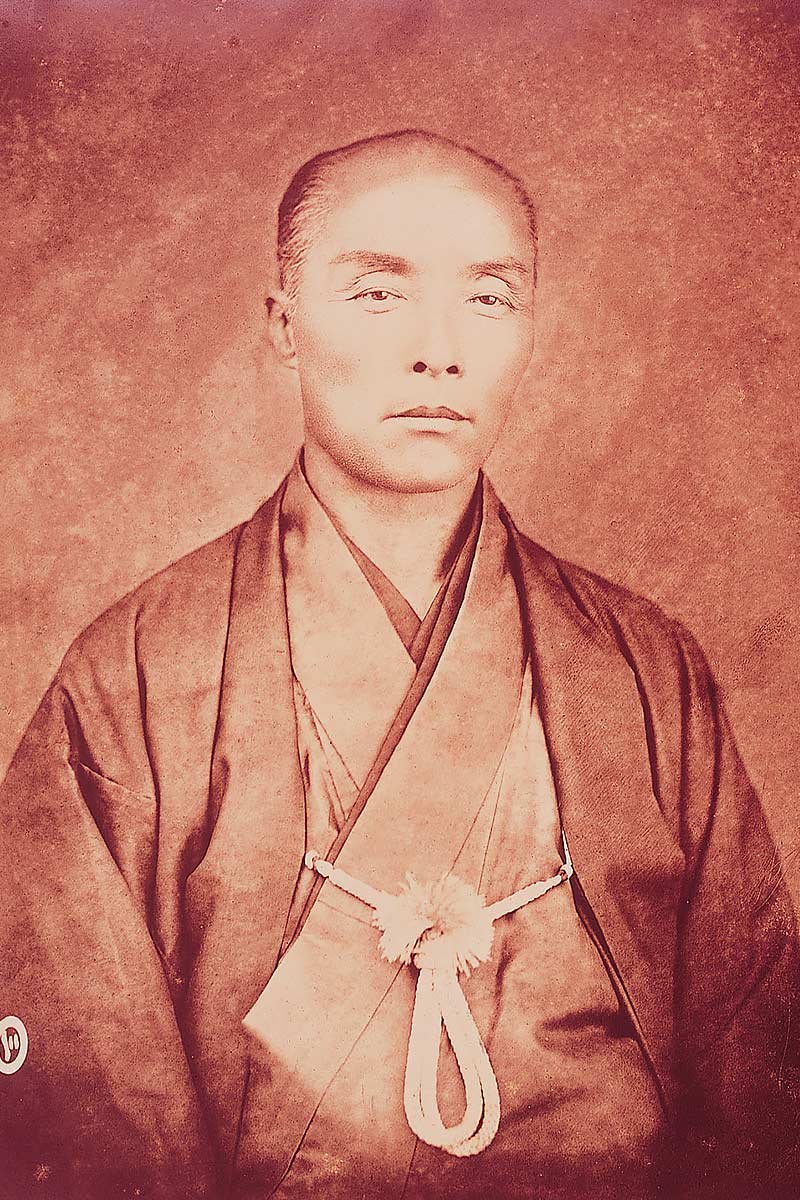

三野村利左衛門

執筆・監修:三友新聞社 / 画像提供:三井文庫

江戸後期を迎える頃になると、天下の豪商であった越後屋も呉服業の業績不振に苦慮していた。天保年間の不況に続き、大塩平八郎の乱や大火が重なり、江戸・京都・大阪の3都の店は度々罹災していた。

さらに追い討ちをかけたのは幕府からの御用金の重圧である。御用金とはその名の通り、徳川幕府が権力を持って町人から取り立てる臨時の強制寄付で、特に幕末は嘉永6年(1853)のペリーの黒船来航以来、頻繁に課せられるようになっていた。その金額は元治元年(1864)から慶応2年(1866)の3年間・5回で合計266万両にも及び、三井ではその都度、分納や陳情に努め、御用金の減免を図っていた。

三野村利左衛門

この三井の窮状を救ったのが当時、一介の両替店を営んでいた商人・三野村利左衛門である。三野村は勘定奉行・小栗上野介忠順の下で奉公した経験もあり、かねてから三野村の才能に目をかけていた三井の筆頭番頭・斎藤専蔵に御用金減免の交渉役として抜擢されたのである。

慶応2年、小栗の説得を頼まれた三野村は三井の窮状を訴え、根回しを尽くし、長州征伐のため三井に課された150万両の減免に成功。50万両へ減額した後、さらに18万両とさせ、それも分納とさせることに成功した。

見事抜擢に応えた三野村は三井へ採用される。丁稚から人を育て、年功序列を範とする三井では、44歳という高齢の新人登用は異例であった。三井は大元方直属の幕府関係の御用金業務を一手に取り仕切る「三井御用所」を設置、三野村はそこの責任者となり、後に「三井の大番頭」と称され、三井銀行、旧三井物産の設立にも大きな役割を果たすことになる。

こうした中、徳川幕府と薩長の対立は激化の一途を辿り、いずれに加担するかは三井にとっても存亡をかけた選択であった。この難局に当たったのが三井総領家第8代当主・三井八郎右衞門高福と、その嗣子で若主人の高朗である。まだ30歳を過ぎたばかりの高朗は59歳の高福とともに幕府・薩長の両方に諜報網を巡らし、情報収集に努めた。

三井高福(左)、高朗(右)親子

慶応3年(1867)4月、薩摩藩家老・小松帯刀が西郷吉之助(隆盛)とともに京都油小路の三井総領家を訪ねた。この訪問は公には三井が所有する書画の鑑賞が目的とされているが実質は倒幕のための資金調達の密談であったとされる。同年10月、徳川幕府から朝廷へ大政奉還が成り、王政復古の大号令が出された直後の12月、新政府は金穀出納所(後の大蔵省)を設け、三井・小野・島田の豪商3組に御用達を命じた。同月、三井は率先して1,000両を献納。この時期から三井の新政府支援が公然となった。

さらに翌月の明治元年(1868)には鳥羽・伏見の戦いが起こり、三井・小野・島田の3組は共同で1万両を献納している。

こうしたことからも、幕末の三井は三野村たちの手で幕府と接触しながら、一方で総領家の高朗・高福たちが勤皇派と緊密に連絡を取り、大政奉還と鳥羽・伏見の戦いを契機に官軍の資金面で援助し、明治新政府側についた経緯がうかがえる。

- 法的には旧三井物産と現在の三井物産には継続性はなく、全く個別の企業体です。