三井の歴史 [大正・戦前期]

高棟・團の

名コンビ誕生

執筆・監修:三友新聞社 / 画像提供:三井文庫

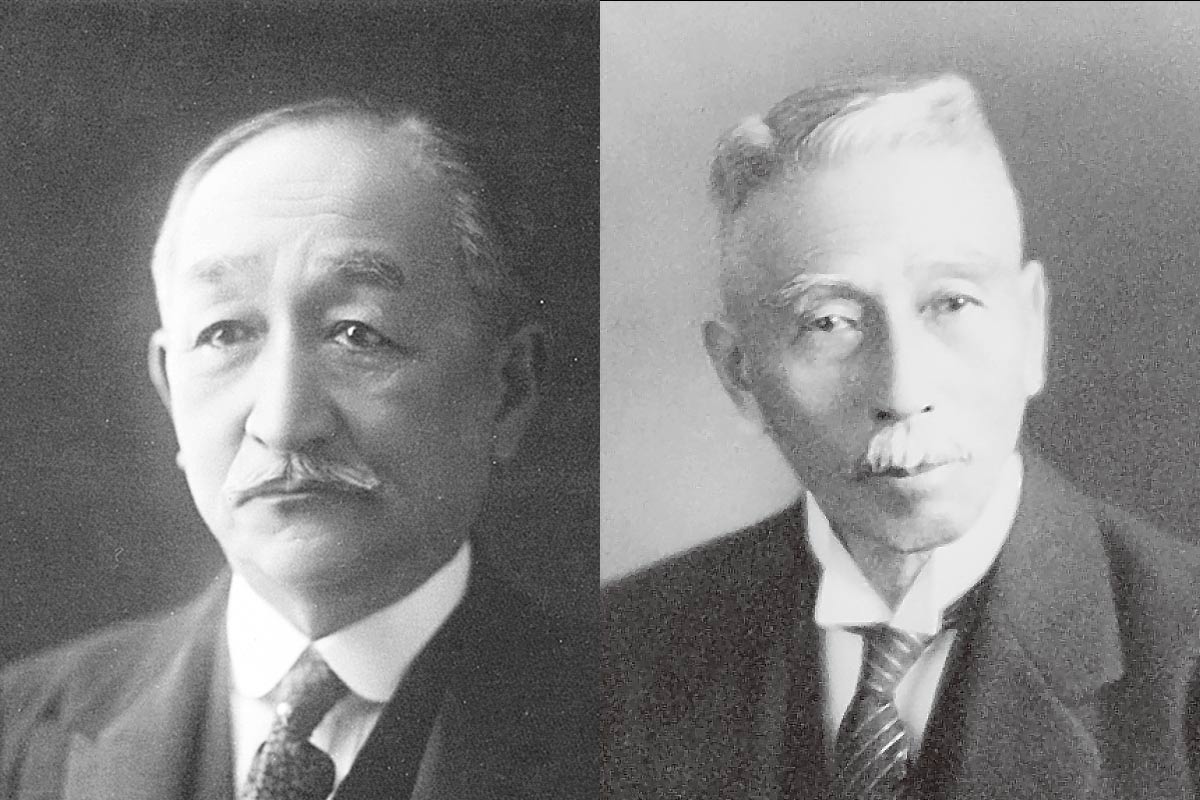

「名コンビ」と呼ばれた三井合名社長・三井高棟(左)と理事長・團琢磨(右)

明治末から大正にかけて、三井の組織・事業は飛躍的な発展を遂げ、財閥時代の最盛期を迎える。明治41年(1908)、團琢磨の主導の下、三池港が開港し、三池炭の輸出量を増大させた。明治42年(1909)には三井銀行、旧三井物産、三井鉱山などを束ねる持株会社・三井合名会社を設立。財閥体制を整えた。さらに同年、三井家の100万円の寄付により、困窮者に無料診療を行う「財団法人 三井慈善病院」を開院させ、続いて大正2年(1913)には東京・三田に三井家の迎賓館「綱町三井別邸」を竣工させるなど次々と業容を拡大していく。

この勢いを挫いたのが大正3年(1914)に発覚した「シーメンス事件」である。大正3年、新聞紙上でロイター通信電として日本海軍の汚職事件が伝えられた。それによるとドイツの電機会社・シーメンス社社員が同社東京支店から書類を盗み出し、会社を脅迫。社員は有罪となったが、その裁判でシーメンス社が日本海軍将校に贈賄した事実が明らかになったというものだった。

日露戦争後、国内の財政は軍拡により窮乏し、海軍拡張による増税案も出ていたことが民衆の怒りに火をつけた。非難の声は元海軍大臣で内閣総理大臣の山本権兵衛にも向けられ、同年3月、山本内閣は責任を取り、総辞職した。収賄容疑の海軍将校が軍法会議に付せられ、決着したかに見えたシーメンス事件であったが、捜査が進展するに従い、軍艦「金剛」購入と代理店の旧三井物産を巡る疑獄事件へと発展していく。シーメンス事件から派生した「金剛事件」である。

明治43年(1910)、海軍では軍艦「金剛」を建造することになり、イギリスの2大造船会社・ヴィッカース社とアームストロング社を指定して競争入札をさせた。そこでヴィッカース社の代理店・旧三井物産とアームストロング社の代理店・高田商会との激しい受注合戦が始まる。

この受注を巡り、旧三井物産は海軍の松本和中将と親しく、同社の技術顧問であった元海軍造船総監・松尾鶴太郎を窓口とし、松本中将に成功報酬を約束し、受注を働きかけた。結果、この受注競争はヴィッカース社と旧三井物産が勝利を収め、松本中将には旧三井物産から手数料の約3分の1に当たる40万円が渡されたが、受注そのものはヴィッカース社の設計・見積もりが優秀かつ廉価であったことによるものであった。

そして受注から4年後の大正3年、シーメンス事件をきっかけに金剛事件が露見し、裁判で旧三井物産の岩原憲三・山本条太郎・飯田義一の3常務を含む5人が有罪判決を受けた。

事態を重く受け止めた旧三井物産では、社長の三井八郎次郎(南家8代高弘)が引責辞任し、起訴された幹部は全員辞任した。事件の余波は三井財閥を統括する三井合名にも及び、改革が求められた三井合名では新たに理事長制を導入。初代理事長に筆頭参事だった團琢磨が任命される。また、この改組で顧問制が廃止され、三井合名顧問の益田孝が正式に三井財閥から引退し、実権のない相談役となった。

この改組は三井合名社長である三井総領家第10代当主・三井八郎右衞門高棟の地位を強化し、補佐役として理事長を設けることでさらに強固な統括体制を構築した。特に團は三井銀行・旧三井物産・三井鉱山の直系3社の取締役も兼任しており、統括機構の中心に位置した。

團はかつて高棟の欧米視察に同行したこともあり、旅を終えた高棟は團を「あれなら誰よりも一番良い」と評価したほどの仲だった。

こうして後に「名コンビ」と称された高棟社長、團理事長の体制下で三井財閥は大正期の繁栄へ向かっていく。

- 法的には旧三井物産と現在の三井物産には継続性はなく、全く個別の企業体です。