三井ヒストリー

東洋のビール王と呼ばれた男

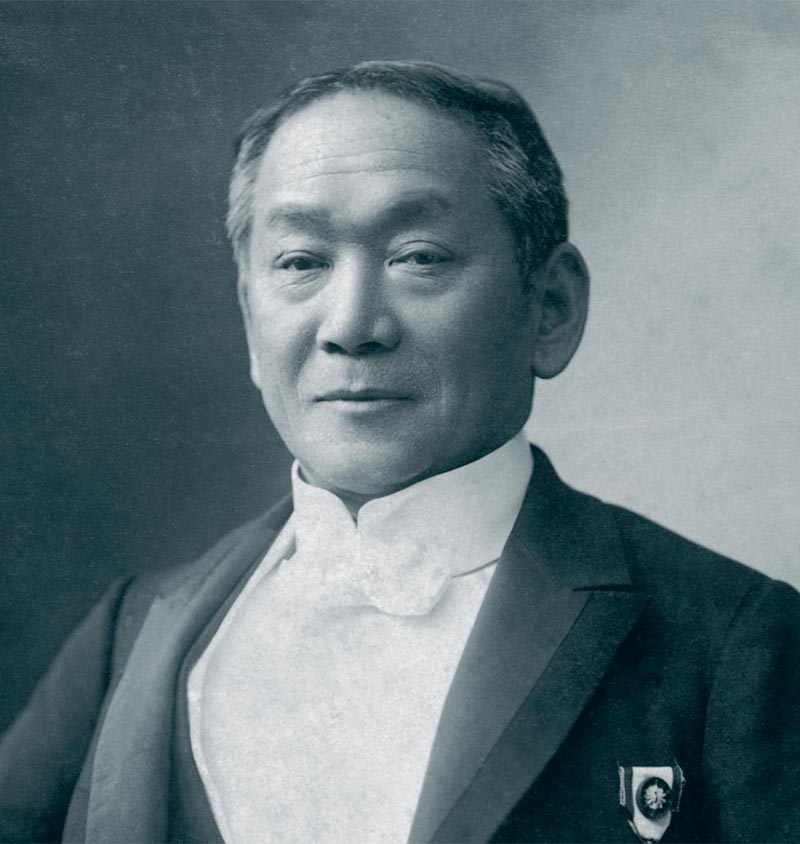

馬越恭平

(1844~1933)

生い立ちと益田孝との出会い

馬越恭平翁

「馬越恭平」所収

(写真提供:サッポロビール)

馬越恭平は天保15年(*1)(1844)10月22日、医師である父・元泉と母・古尾子の次男として備中国後月郡木之子村(現・岡山県井原市木之子町)に生まれた。天保15年は徳川第12代将軍・家慶の時世である。

数え8歳で地元の漢学塾に通い始め、5年ほど学ぶと母の叔父で公事宿や諸侯の金銭貸借御用を兼営する播磨屋仁兵衛という人物に伴われて上阪。大阪では頼山陽の高弟、後藤松陰の主宰する後藤塾に入門した。

恭平が塾で学んでいたのは儒者を目指していたからだが、それは父・元泉の実家の後継者になるためであった。しかし、数年すると恭平は学問ではなく実業家の道を志すようになる。そして播磨屋仁兵衛の周旋で大阪の豪商、鴻池の分家の丁稚となり、2年を過ごした。『馬越恭平翁伝』(昭和10年)によれば、「其間非常に辛苦を嘗めただけに、翁の実業家たるの素地は此時に作られたと云つても差支ない」と記されている。

文久元年(1861)、恭平は数え18歳で前出の播磨屋の養子となる。名を仁三郎と改め、鴻池を辞めて播磨屋の家業に励んだ。時代は幕末の動乱期に入っていたが、仁三郎はそんな社会情勢を乗り切り、播磨屋に多額の利益をもたらした。すると養父は隠退して家業を仁三郎に譲り、以来仁三郎は二代目仁兵衛を名乗ることになった。

明治になると、二代目仁兵衛に益田孝との出会いが訪れる。明治3年(1870)、若き日の益田孝は大阪今宮の金銀分析所を経営するために大阪にやって来ると、縁があって播磨屋を訪ねたのである。二人はすぐにウマが合ったようで、益田はそのまま播磨屋に起居して大阪の分析所に通った。益田は半年ほどで帰京することになるが、在阪中に仁兵衛の人柄を見抜き、実業界の現状や海外の事情などをいろいろ語り聞かせた。後に造幣寮の権頭(副長官)として再び大阪に赴任したときも、益田は播磨屋を訪れて仁兵衛との親交を深めていった。

先収会社への入社

明治5年(1872)、益田の勧めで上京した仁兵衛は時世の変化に驚き、東京に活動拠点を移そうと決意する。ところが準備のために帰阪すると、養父に大反対されてしまう。播磨屋にはこれ以前の段階で3万両に上るほどの財産があり、「生活が苦しいわけでもないのにわざわざ東京へ行く必要はない」というのが養父の言い分であった。

仁兵衛はしばらく養父に従ったが、熟慮の末に初志を貫いた。播磨屋の財産を一切放棄し、離縁まで申し出て上京を選んだのだから、すごい決心をしたものだ。

余談ながら、益田は『西国立志編』という書物を愛読し、大阪赴任時に仁兵衛にも読むように勧めている。これはサミュエル・スマイルズの自己啓発書『セルフ・ヘルプ(自助論)』の翻訳本で、仁兵衛の琴線にも触れたらしい。馬越は後に、「私の今日あるのは全く西国立志編の賜である」(馬越恭平翁伝)と述懐しているが、上京の決心は同書に啓発されたからかもしれない。播磨屋仁兵衛から馬越恭平に戻って東京に着いたとき、財産はわずか1円70銭の所持金と、木綿の衣類数点を入れた柳行李2個だけだったという。

東京では益田を頼った。このとき益田は役人を辞め、井上馨とともに地租米販売のための商社「先収会社」を設立していた。馬越も先収会社に番頭という名目で入社したのだが、ほどなく先収会社は井上の政治への復帰によって解散することになる。先収会社は三井国産方と合併することになり、両社の業務を合わせて新会社「三井物産会社」(旧三井物産のこと。以降、本記事内で三井物産とあるのはすべて旧三井物産)を新設することになった。馬越は先収会社の清算事務の後に三井物産に入社し、売買方という役職に就いた。

会社の業務は主に大蔵省の委託による内地米の買い付けと輸出、鉱山局による三池炭の販路拡張などであった。輸出業は先収会社から引き継いだもので、米はロンドン、三池炭は上海に輸出し、上海には派出員を留め置いた。

ただ、会社は発足したもののあまり利益が上がらない。そこに西南戦争(明治10年/1877)というチャンスがやってきた。戦争が始まると物資に関わるさまざまな仕事が裏方で発生するわけだが、馬越は三井物産臨時九州探題となって官軍の糧食供給に奔走していく。政府御用の多くを引き受け、会社は一気に巨万の利を得た。馬越の働きもあり三井物産は創立1年足らずで会社の基礎が確立し、十分な体力も得たのであった。

日本麦酒醸造会社との関わり

西南戦争も終わりに近づいた頃、馬越は横浜支店の支配人として、海運業における熾烈な戦い、外国商館が握っていた生糸取引の実権の奪取などさまざまな活躍をしていくが、そろそろビール会社との関わりについて話を進めていこう。

馬越は明治17年(1884)に本社の売買方専務となった。この頃、社長の益田は石炭事業で多忙なため、会社の日常業務はほとんど馬越が担っていた。そして明治20年代になると、札幌麦酒会社、日本麦酒醸造会社、大阪麦酒会社など近代的なビール会社が生まれてきた。

このうち三井家は日本麦酒醸造会社の大株主であったが、国内ではビールに対する認識がまだ薄く、明治24年(1891)に経営が行き詰まってしまう。しかし、三井家としては会社をつぶすわけにもいかず、そこで馬越の手腕に頼ることとなった。

馬越が同社の事実上の経営責任者を引き受けたとき、同社には原料購入の資金がなく、社員に払う給与も滞っていたという。そのため馬越は資本金の引き下げ、人員削減、外国人技師らの手数料の引き下げなど徹底した合理化を断行した。その結果、明治25年(1892)下期には経営状況が回復。翌年には社名から「醸造」の2文字を取って日本麦酒株式会社と改称した。

東洋のビール王への道

明治29年(1896)3月2日、馬越は三井物産を辞職。その2年後、帝国商業銀行(以下帝商)の重役に就いた。帝商は主に兜町の証券業者の金融機関として創立され、東京では一流銀行でもあった。馬越は帝商に約10年在任し、その間に改めてビール会社の運営にも尽力した。この時期、ビール事業において馬越が手掛けたもののひとつに、現在の銀座8丁目にオープンした日本初のビヤホール(恵比寿ビールの宣伝が主目的)がある。

しかし、ビール業界は徐々に激しい販売競争の時代に突入していく。各社の生産力が上がっているのに、北清事変(義和団事件)後の経済不況が起きていたからである。

明治32年(1899)、現在の銀座8丁目に日本初のビヤホール「恵比寿ビール BEER HALL」が開業。工場直送の出来立て生ビールを味わってもらうことで恵比寿ビールの良さを広めるという馬越の狙いが当たり、連日多くの来客で賑わった(写真提供:サッポロビール)

ビール戦争は明治38年(1905)頃まで続いた。当時のビール会社大手は札幌麦酒(サッポロ)、日本麦酒(ヱビス)、大阪麦酒(アサヒ)、ジャパン・ブルワリー(麒麟)の4社で、各社とも収益は期を追って減少の一途であった。このままでは共倒れのおそれもあり、まず外国資本のジャパン・ブルワリー以外の会社に関わりのある馬越恭平(日本麦酒)、渋沢栄一(札幌麦酒)、大倉喜八郎(同)、鳥井駒吉(大阪麦酒)らが申し合わせ、ようやく競争打ち切りとなった。それでも再度開戦の危惧が拭えなかったことから、当時の農商務大臣の清浦奎吾が三社合同の腹案をつくり、斡旋調停に乗り出した。三社合同の趣旨は大きく次の三点であった。

- ①日本内地における同業者間の競争を避け、もっぱら海外に向かって販路を拡大する

- ②主要原料、機械や材料品などを内地産、内国製品にて充実させ、自給自足を実現する

- ③できる限り外国人を雇用しない

やがて話は軌道に乗り、合同の大方針が成立。新会社は大日本麦酒株式会社(資本金560万円)として明治39年(1906)3月に創立総会が開かれ、社長には馬越が選出された。創立翌年のビール生産比率は、大日本麦酒が74.5%、麒麟20%、その他5.5%。大日本麦酒は7割を超える空前の市場シェアを持つに至ったのである。

当初、馬越は帝商会長との兼務であったが、明治41年(1908)より掛け持ちをやめて大日本麦酒に専心。以後、昭和8年(1933)に死去するまで、約30年にわたって社長を務め、「東洋のビール王」と称されるようになった。

なお、大日本麦酒は戦後GHQによって過度経済力集中排除法の適用会社となり、現在のサッポロビールとアサヒビールに分割された。「ヱビスビール」の商標がサッポロビールに受け継がれていることは周知のとおりである。

- 馬越恭平の生年は弘化元年とされることが多いが、天保から弘化への改元は12月であるため、本記事では天保15年と表記。 →本文へ

- 法的には旧三井物産と現在の三井物産には継続性はなく、個別の企業体です。

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.63|2024 Summer より