三井ヒストリー

三井グループのルーツ

三井高利の生涯 中編

高利の帰郷、そして結婚

郷里松坂に戻った高利は、とりあえず「越後殿の酒屋」と呼ばれた酒屋兼質屋を営む三井家の家業を手伝うこととなった。

「これからは自分が母に孝養を尽くし、三井の家を守っていかなければならない…」

三兄・重俊亡き後、もちろん高利にはそんな気持ちもあったことだろう。

しかし松坂は、発展著しい江戸とは経済規模が違う。長兄・俊次の江戸店支配人として経営者の才能を開花させ、少年期から大都市で商売する醍醐味を味わってきた高利にしてみれば、やはり松坂への帰郷には忸怩たる思いがあったに違いない。母・殊法にしてみても、高利の帰郷は俊次の説得に応じただけにすぎず、特に孝養を期待していたわけではなかった。

そんな高利に、間もなく縁談が持ち上がる。相手は松坂の名家のひとつ、三都で両替商を営む中川清右衛門の娘・かねであった。

かねは寛永12年(1635)に江戸で生まれたが、母と死別したため、13歳で上方にのぼっている。このときはまだわずか15歳(*1)。現代でいえば女子中学生の年齢である。元和8年(1622)生まれの高利はすでに28歳になっており、13歳の年の差婚であった。

松坂時代の高利の事業

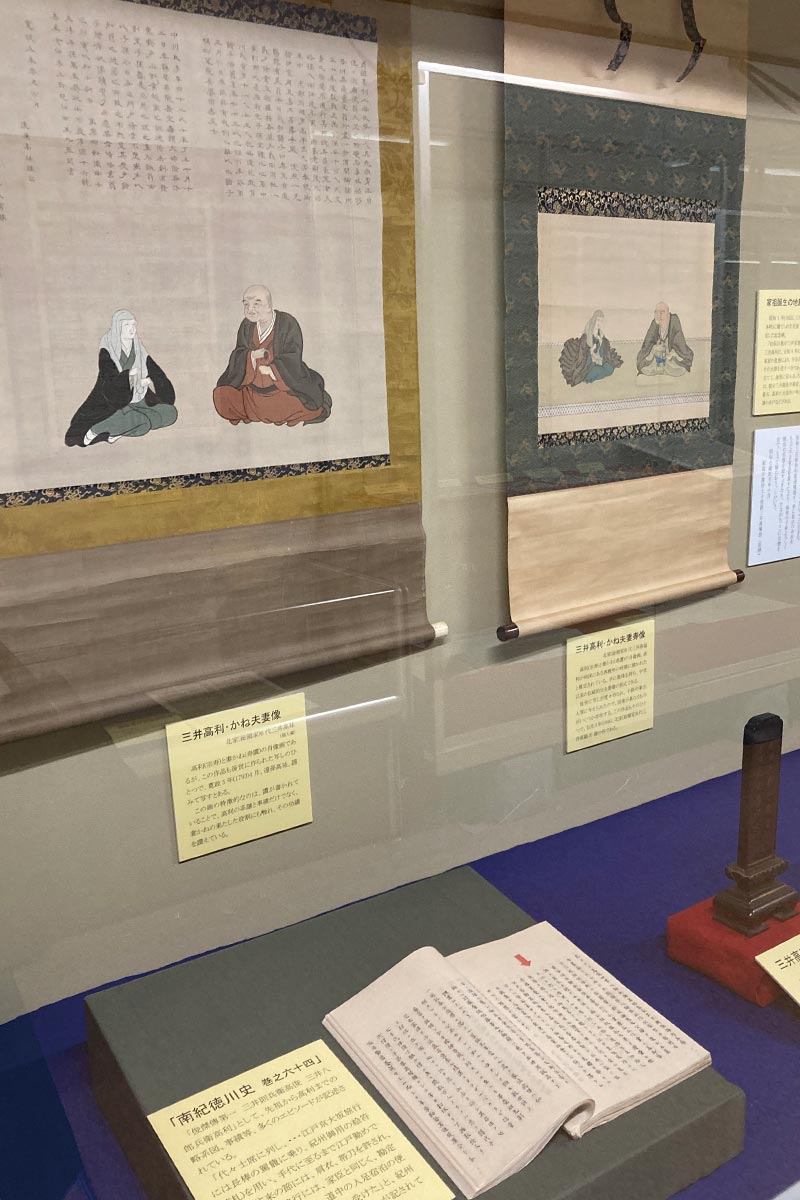

松阪市立歴史民俗資料館では、高利の生誕400年を記念した企画展「松阪に残る三井家の足跡」を、2022年3月~6月にかけて開催した。高利は蒲生氏郷や本居宣長などと並び、地域の偉人として知られている

結婚は高利の落ち込んだ気分に安寧をもたらし、しばらくは母・殊法や妻・かねとともに、実家の酒屋兼質屋の商いをする穏やかな日々が続いた。それでも「いつかはきっと江戸に自らの店を開いてみせる」という高利の決意がゆらぐことはなかった。

帰郷と結婚から3年経った承応元年(1652)、31歳になった高利は、三井家の親類筋にあたる伊豆蔵が所有していた松坂本町西側の屋敷を金60両で購入。それを機に独立し、自身の事業として金融業を起ち上げた。それは個々人への小口貸付もさることながら、近隣の郷や村を相手に、米や農作物を担保にした融資を主体にするという大掛かりなものであった。

郷村への貸付といえば、まずは年貢代金の立替といった需要が想起される。また新田を開発する、灌漑用の水路を引いたり修繕する、地域で産業を興すといったようなときにも、郷村単位で大きな資金が必要になってくる。これらは「郷貸し」と呼ばれ、貸付を受ける側は大きな庄屋や村の役人らが連署して責任を負った。

当時、世間は金銀払底の不況下ではあったが、貸付の元手金として、高利には江戸でのたくわえが十分にあった。また、江戸を去る少し前に800両で購入した本町二丁目角屋敷から上がってくる家賃収入があり、それも郷貸しにまわすことができた。

しかし、高利は単に儲けることのみを目指して郷貸しをしていたわけではない。事業の目的には、江戸進出の資金をたくわえることに加え、社会の利益に資するということもその根底にあった。そのため厳しい取り立てなどはせず、借り入れた人々が無理なく返済できるように、年譜で返済できるシステムを導入している。たとえば、利子を含めて5年かけて完済させるといったようなことだ。そして米の相場を読み、安いときに貸し、値が上がったときに返済させるなどして着実に利益を上げていった。

大名からの借入要請

金融業者としての三井高利の評判は、やがて周辺の大名にも聞こえるようになっていった。

松坂は、もともと織田信長と豊臣秀吉に仕えていた戦国武将の蒲生氏郷が、天正16年(1588)に開いた町である。関ヶ原の戦い(慶長5年/1600)以降は古田重勝が松坂藩を立てたが、後に石見国浜田城(現在の島根県)に転封となり、元和5年(1619)からは紀州徳川家の藩領(飛び領地)になっていた。

その紀州藩から、高利のもとに突如2800両を用立ててほしいという申し入れが舞い込んだ。

高利にしてみれば、本当は断りたかったことだろう。だがこの時代、藩主からの要請は受け入れるしかない。

とはいえ、2800両もの大金となると、さすがに高利一人で用立てることは難しい。そこで親類縁者を頼って出資を募り、紀州藩の借入要請に対応している。このときの最大の出資者は、妻・かねの実家の中川清右衛門であった。複数の出資者によって貸付を行なうので、これを「わけ(分け)貸し」という。

わけ貸しには、回収の際のリスク分散という側面に加え、貸付に多くの人々が関わっていくことから、借り入れる立場の大名に対して、「これは容易に踏み倒せないゾ」という無言の圧力をかける効果もあった。

ちなみに、このときの2800両は5カ年譜で利子は年7分、毎年756両の返済という条件で紀州藩は完済した。高利の手元には、元利合計3780両が戻ったことになっている。

しかし、返済途中に度々追加融資も行なわれていたようで、そのため、2800両の完済時に紀州藩への貸付額はむしろ増えていたというのが実情であった。

このような経緯から、高利は大名貸しの返済方法にアイデアを凝らし、伊勢の藤堂藩(津藩)からの借入要請があった際には、返済は年貢米を充てて行う「米貸し」で対応している。

米一石が銀34~35匁のとき、米3000石を5カ年賦で貸し付けたところ、翌年から米一石が銀60~75、76匁で高値となった。米を基礎に返済額を決めているので、貸したときの倍近くなった計算である。

高利は貸付金の利息と米の売買差額という二重の利益を得たわけだが、これは金融業で利益を上げる高利のセンスが優れていたことを物語るエピソードといえる。

ただし、大名貸しについていえば、借りる側が強権者であり、貸す側はどうしても弱い立場なのである。それが故に貸した金が戻ってこないことも十分予測され、高利は後に家訓として大名貸しを固く禁じている。

息子たちの成長と江戸進出の準備

こうした松坂での暮らしの中で、高利は多くの子を成している。長男の高平は、金融業を起こした翌年の承応2年(1653)に誕生。その翌年に次男・高富、明暦3年(1657)に三男・高治、万治2年(1659)に四男・高伴が生まれた。

その後も次々に子が生まれ、最終的にかねとの間に十男五女(4人は夭折)をもうけたが、後に三井越後屋の江戸出店に際しては、特に高平をはじめ、高富、高治、高伴ら4人の兄弟が大きな役割を果たしている。

高利にとって、江戸で自らの店を開業することは悲願であった。しかし、それは長兄・俊次に禁じられていたため、店を出すタイミングは長期的な視点で子どもたちが成長するまで待つという計画を長年あたためていた。

寛文7年(1667)、15歳になった長男・高平は、かつて父親がそうしたように、釘抜三井の江戸本町四丁目店に奉公に上がった。続いて次男・高富も、寛文8年(1688)に15歳で同じ四丁目店に奉公に出た。

そして高平が20歳(延宝元年/1673)になったとき、松坂にいる高利に江戸での呉服店開業を願い出た。機が熟したことを父に知らせたのである。

折しも、京都にいる長兄・俊次の訃報がもたらされた。これにより、高利に対する長兄の縛りは解消され、いよいよ江戸に進出するときが来た。高利はすでに52歳になっていた。(次号に続く)

松阪市には高利の生家跡である「三井家発祥地」が今も残る。非公開のため通常は立ち入りできないが、敷地内には高利が産湯をつかったとされる井戸や記念碑などが保存されている 三井家発祥地近くの、かつて三井家の屋敷があった場所には、現在「豪商ポケットパーク」が松阪市により整備されている。四阿の前に鎮座するライオン像は、三井越後屋の流れを汲む三越伊勢丹ホールディングスにより寄贈されたもので、来遠(ライオン)像と命名され、地域や来訪者に親しまれている

- 15歳

数え年によるカウント。実年齢は14歳。本記事ではほかの年齢についても当時の慣習に従って数え年で表記する。→本文へ

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.55|2022 Summer より