三井ヒストリー

石炭からはじまる三井の化学事業

三井と化学工業の発展(後編)

その過程における副産物の回収が、合成染料をはじめとするさまざまな化学製品を製造するきっかけとなった。そうして積み上げられた経験と技術は、現代の三井における化学工業に脈々と息づいている。

コークスの生産を開始

コークスは石炭を乾留して炭素部分だけを残したもので、きわめて火力が強い。そのため金属精錬(銅や製鉄など)における燃料としてよく用いられている。官営時代の三池炭鉱はビーハイブ式(*1)と呼ばれる炉を用いてコークスを生産していたが、三井が三池炭鉱を取得したときはコークスの在庫が大量にあったため、炉は操業を停止していた。

三井鉱山は明治25年(1892)、横須(現・大牟田市の一部)に新たなビーハイブ炉を4基建設してコークスの試験的生産を再開する。当時は石炭の用途がまだ限られていたため、コークスにすることで需要拡大が期待できたからである。また、三池炭は酸化しやすいため劣化が早く、貯炭時に自然発火する被害なども頻繁に起きていたことから、コークスにしてそれらの解決を図るというねらいもあった。

このビーハイブ炉4基は期待した成果を上げることなく、他方式炉も一時模索されたが、明治35年~38年(1892~1895)にビーハイブ炉に戻って、甲炉、乙炉、丙炉と、合計で78炉が新設され、これを機にコークス生産量は飛躍的に増大していった。

副産物の回収

ただ、コークスの生産を効率的に行うにあたっては、ひとつの問題を解決する必要があった。問題とは、三池炭を高温乾留する際に出てくる副産物の処理である。副産物のガスの燃焼による炉内の加熱で、コークス炉の壁が熔解してしまうなど数々の弊害が生じていたのである。

その際に副産物を単に取り除くのではなく、それ自体を有効利用しようという考えが着目された。当時三井鉱山の責任者であった團琢磨は、後に「コークスから出るガス体というものは種々なものを含んでいるから、これはなるべく有利に利用しなければならぬ」と回想している。そこで副産物の回収計画が始まった。

三池炭鉱付属の焦煤(コークス)工場主任で東京帝大応用化学出身の中井四郎が、明治42年(1909)にコークス炉の選定と副産物を処理する技術の調査研究を目的として、欧米に派遣された。その調査研究をふまえて、コークス炉はコッパース式(*2)が最適とする中井の提案が、三井首脳部に受け入れられて大牟田にコッパース炉が建設されることとなり明治45年(1912)1月に竣工、7月より本格的な操業を開始した。

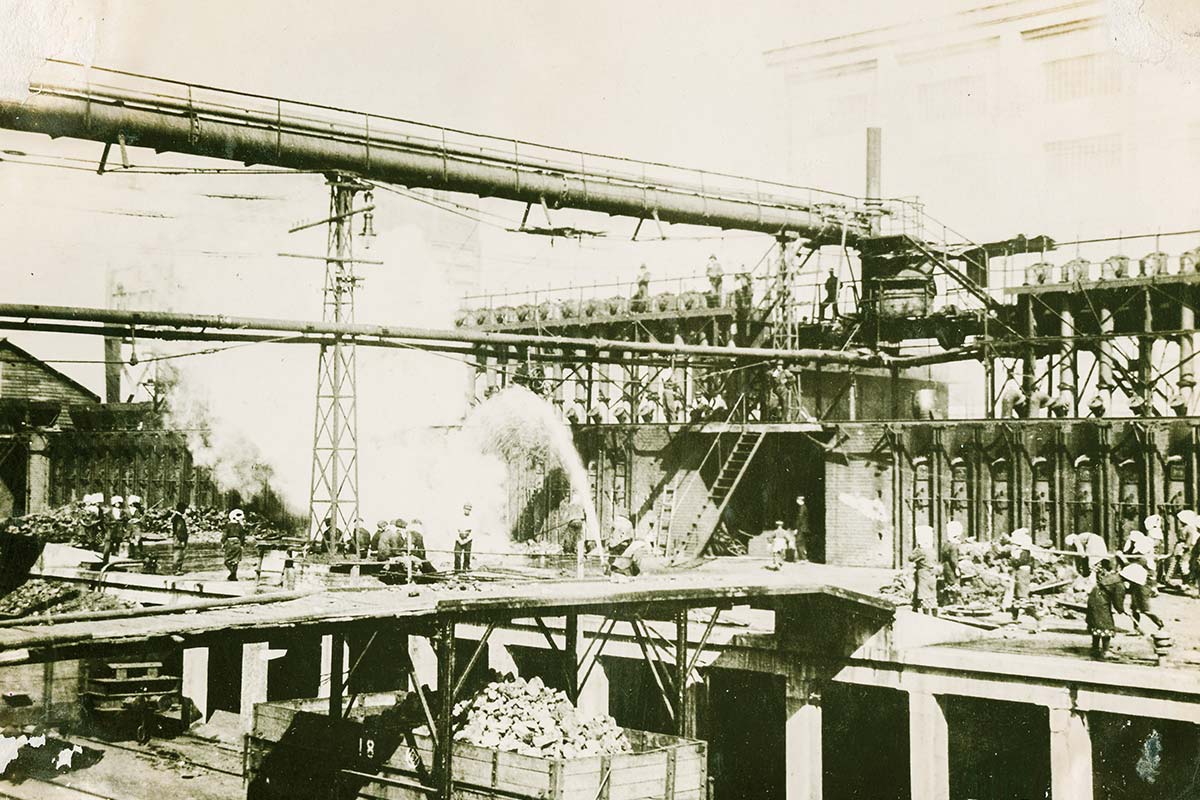

大牟田で建設された大正2年頃のコッパース式コークス炉(公益財団法人 三井文庫提供)

また、コッパース炉と並行して建設が進められたコールタール蒸留工場、ガス工場、硫安工場も同年4月に完成。大正元年(1912)9月にはピッチ工場が、大正3年(1914)8月にはナフタリン工場とアントラセン工場が、さらに大正4年(1915)8月にはベンゼン工場が完成し、ベンゼン、トルエンの生産を開始している。

このうち硫安工場では、コークスの生産中に発生するガスの中からアンモニアを回収し、硫酸と反応させて硫安(代表的な化学肥料)を製造している。これは三井鉱山による最初の化学製品であり、現代まで連綿と続く三井の化学事業の第一歩でもあった。

また、コークスの生産過程で大量に発生するガスは、発電機を駆動させるガスエンジンのエネルギーとしても利用可能であるため、焦煤工場の隣接地にガス発電所を建設。大正2年(1913)8月から運転を開始し、各工場や炭鉱各坑に送電され、湧水量の多い三池炭鉱の排水ポンプを駆動する役にも立った。

合成染料の企業化

牧田環:(1871~1943)東京帝大工科大学出身。明治28年(1895)、三井鉱山入社。三池港の築港に尽力し、明治35年(1902)に團琢磨の長女と結婚。大正2年(1913)、三井鉱山取締役に就任。團琢磨暗殺後の昭和7年(1932)には三井合名の理事も務めた。(公益財団法人 三井文庫提供)

コークス生産における副産物回収の事業が軌道に乗り、またその経験を積み上げて回収技術の基礎が確立していくと、次に三井鉱山は合成染料の研究開発に着手する。副産物として出てくるアントラセンを原料に、アリザリン染料(*3)を生産する計画が進められた。これは三井鉱山の取締役に就任した牧田環の発案による。各種の副産物はさまざまに利用されるようになっていたが、アントラセンについてはドロドロした邪魔な油として、それまで有効な利用策がなかったからである。

当時の合成染料の製造技術とシェアは圧倒的にドイツが先行しており、日本もドイツからの輸入に依存していた。しかし牧田は、アントラセンオイルは厄介物だがタダで得られる、ドイツの染料がいくらよくてもタダの材料で染料をつくれば負けはせぬ、と同僚の中井四郎に語っていたという。

研究は大正2年から始まったが、当初は困難の連続であったという。合成染料を工業化するためには技術力に加え多量の副原料や助剤、過酷な環境に耐える材料や装置などが必要とされ、当時の日本ではそれらの条件が整っていなかったからである。それでも研究者の努力と相互の協力によって研究は進展し、大正4年末には日本初の合成染料アリザリンの生産に成功した。

インジゴの生産

こうして三井鉱山が石炭化学工業の道を歩み始めたとき、大正3年7月に第一次世界大戦が勃発。これまで世界の化学工業の中心はヨーロッパであったが、そこが主戦場になってしまったため、化学製品の世界的な市場に混乱が生じたのである。日本でも、化学製品の輸入途絶と価格の高騰は国内経済に多大な影響を及ぼしたが、一方で化学製品の国産化を促す大きな契機ともなった。

三井鉱山の化学製品も、海外からの輸入途絶によって収益が大幅に増大した。それに伴い、三池の焦煤工場は「三池染料工業所」となり、三井鉱山の一事業所に昇格する。

しかし、戦争が終わると輸入が再開され、三池染料工業所は赤字に転落。すると、三井内部からは「牧田らの物好きのため、石炭による利益の一部がむざむざ消費させられる」「三井鉱山は石炭さえやっておればよい」といった批判の声が上がり始めたが、三井合名会社理事長として三井の指導的立場についていた團琢磨は「合成染料の育成は国家的事業であり、次の時代のための実験である」という明確な方針を持ち、批判をまったく問題にしなかった。そうして三井鉱山では、インジゴの生産・商品化を目指す研究開発に力を注いだ。

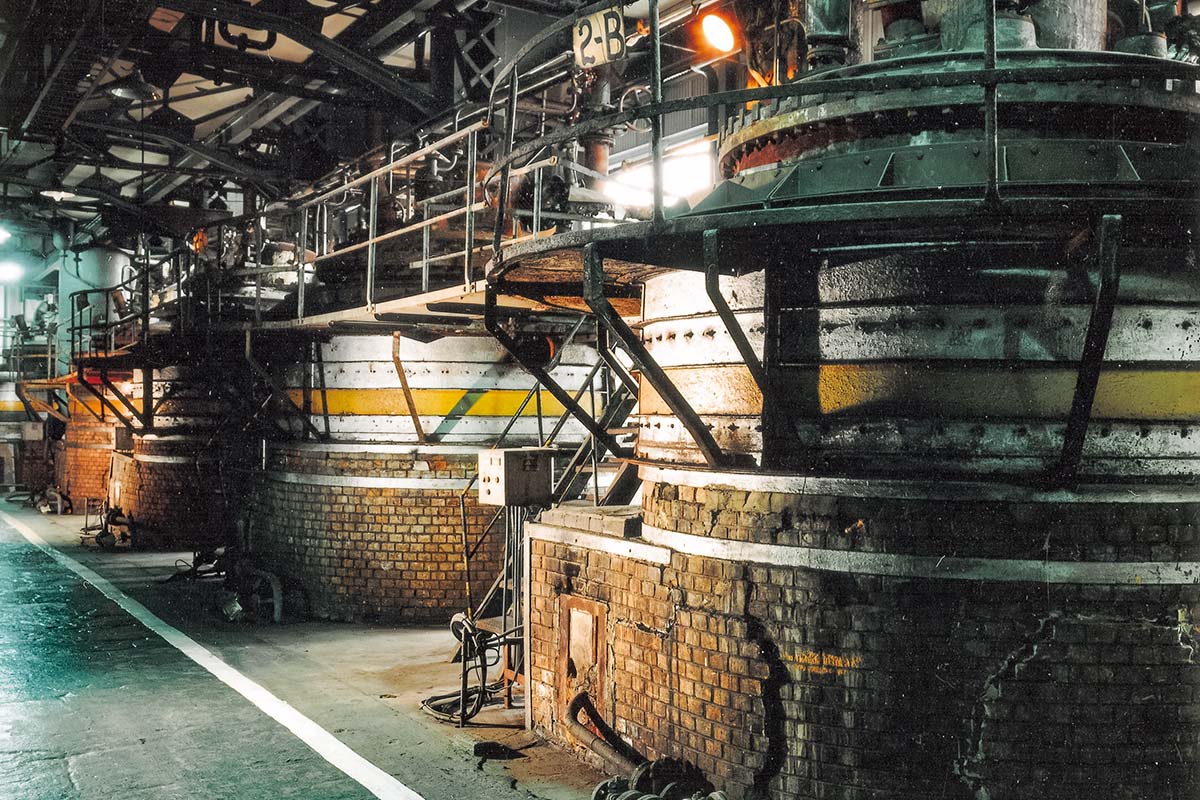

生産開始以来、平成10年(1998)の生産停止まで使われたインジゴ濃縮釜(三井化学提供)

インジゴはドイツのバイエル社が合成に成功した藍色の化学染料で、有機合成化学研究の成果として明治38年(1905)にノーベル化学賞を獲得したほどの製品である。工業化されるとインドの天然藍は壊滅的な打撃を受け、日本への輸入も急増していた。

ドイツが製造技術を独占し、世界市場も支配していたため、日本で開発を進めて工業化を図るのはきわめて困難と言わざるを得ない状況ではあったが、三井鉱山は大正5年(1916)からインジゴの研究を開始していた。そして約10年の歳月を経て大正15年(1926)4月、ついに生産に成功。工業化についてもその確信を得るに至る。

インジゴ生産の成功は、三井内部での化学事業に対する評価を一変させる出来事でもあった。三井鉱山はそれを追い風として合成アンモニアの工業化など、化学工業部内の拡充を本格化させていく。こうして明治45年以降展開してきた三井鉱山の化学事業は、昭和に入ると着実にその力を強め、やがて東洋のIG(*4)と呼ばれるほど、事業の基礎固めに成功した。

輸出用のインジゴの缶。「タイガーブランド」の名前で親しまれた(三井化学提供)

- ビーハイブ式

窯の中に石炭を詰めて着火し、ある程度火が回った段階で空気口を閉めて燃焼を止め、石炭の部分燃焼による発熱で乾留を行う方式。→本文へ - コッパース式

一度燃焼した廃ガスの一部を燃焼側に循環させ、燃焼速度を遅くして均一の加熱を保つことができるのが特徴。オランダ人のハインリヒ・コッパースによって考案された。→本文へ - アリザリン染料

赤色染料。自然界からは西洋茜(セイヨウアカネ)の根から得ることができる。シルクや羊毛の染色に古くから用いられていた。→本文へ - IG(イー・ゲー・ファルベンインドウストリーAG)

BASF、バイエル、ヘキスト、アグファなどドイツを代表する企業が1925年に大合同して誕生した巨大化学企業。第二次世界大戦終了まで世界の化学工業に君臨した。→本文へ

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.49|2021 Winter より