三井ヒストリー

三井が歩んできたそれぞれの時代の荒波

三井の苦難(後編)

江戸期の大店の多くがそのうねりに飲み込まれ、長い歴史を終えるケースも多くあった。

そうしたなかで三井はどのような施策を講じ、生き延びていったのだろうか。

今回は明治維新前後における出来事について紹介しよう。

神奈川横浜新開港図(部分)

開港した横浜の様子を描いた錦絵。左手には三井の暖簾が見える。横浜店の書状には、店にやってくる外国人のことや、南北戦争によるアメリカの景況の噂を聞いていることなどが書かれており、手代たちが新時代の到来を感じている様子が窺える

幕末公金取り扱いに端を発する危機

安政5年(1858)、江戸幕府は米・蘭・露・英・仏の5カ国と修好通商条約を結び、実質的に鎖国を解除。翌年には下田や函館、長崎、横浜など、各地の港町に貿易港が開かれた。それに伴い、三井越後屋は幕府の要請により、江戸本店の支店として横浜店を設け、呉服販売と海外貿易に関わる公金出納などの御用を取り扱うようになった。

公金出納の御用は、幕府の外国奉行から資金を預かり、貿易における必要な支払いに随時対応するというもの。しかしこの頃、本店の経営状況は悪く、両替店も長期不良貸金が累積して資金繰りを圧迫。そのため横浜店は幕府の預かり金に手をつけ、大き な欠損を生じさせていた。

そんな折、幕府から巨額の御用金が賦課される。幕府は長州征伐の軍費をはじめ、海防費や将軍徳川家茂の上洛などによる莫大 な支出が予定され、江戸の富商に御用金を課していたが、なかでも三井に対する割当は相当な高額であった。

幕府は元治元年(1864)10月に100万両を要求。次いで慶応元年(1865)5月に1万両、翌2月に150万両、4月に15万両と、わずか3年の間に御用金は合計で266万両に膨らんでいた。

幕府は三井横浜店が欠損を生じさせている内情を察知していたらしく、預かり金の全額即納、またそれができない場合は財産没収という態度もちらつかせていた。

三野村利左衛門

幕末期における三井の危機を救った大番頭。御用金の減額や三井銀行創設に携わるなど、優れた指導力を発揮。福沢諭吉や渋沢栄一など、外部からも高く評価された

とはいえ、経営悪化の三井に対応できる額ではない。とにかく減額を嘆願するしか方策はなく、京都の大元方が乗り出してきたものの、厳しい状況が続いた。そこで仲介の助力を求めたのが、幕府勘定奉行小栗忠順(小栗上野介)と縁の深い美野川利八(後の三野村利左衛門)であった。

当時、利八は三河町(現在の神田エリア)に紀伊国屋という小さな両替商を営み、また小栗家の中間として忠順とは非常に近い関係にあった。また、三井の主席番頭・斎藤専蔵ともつながりがあり、要請に応じた利 八は忠順の部下の勘定組頭を通じて減額運動を開始。条理を尽くして三井の窮状を訴え続けたという。

やがて利八の運動は奏功する。元治元年の御用金100万両は取りやめ、慶応2年の150万両は50万両に、後には18万両にまで減額され、分納の了解すら取り付けることに成功。しかもその後、三井への御用金要求は一切なくなったという。

利八の運動で三井は危機を脱し、三井の救世主として重役待遇で利八の三井入りが決まった。そして、このとき利八は三野村利左衛門を名乗るようになった。

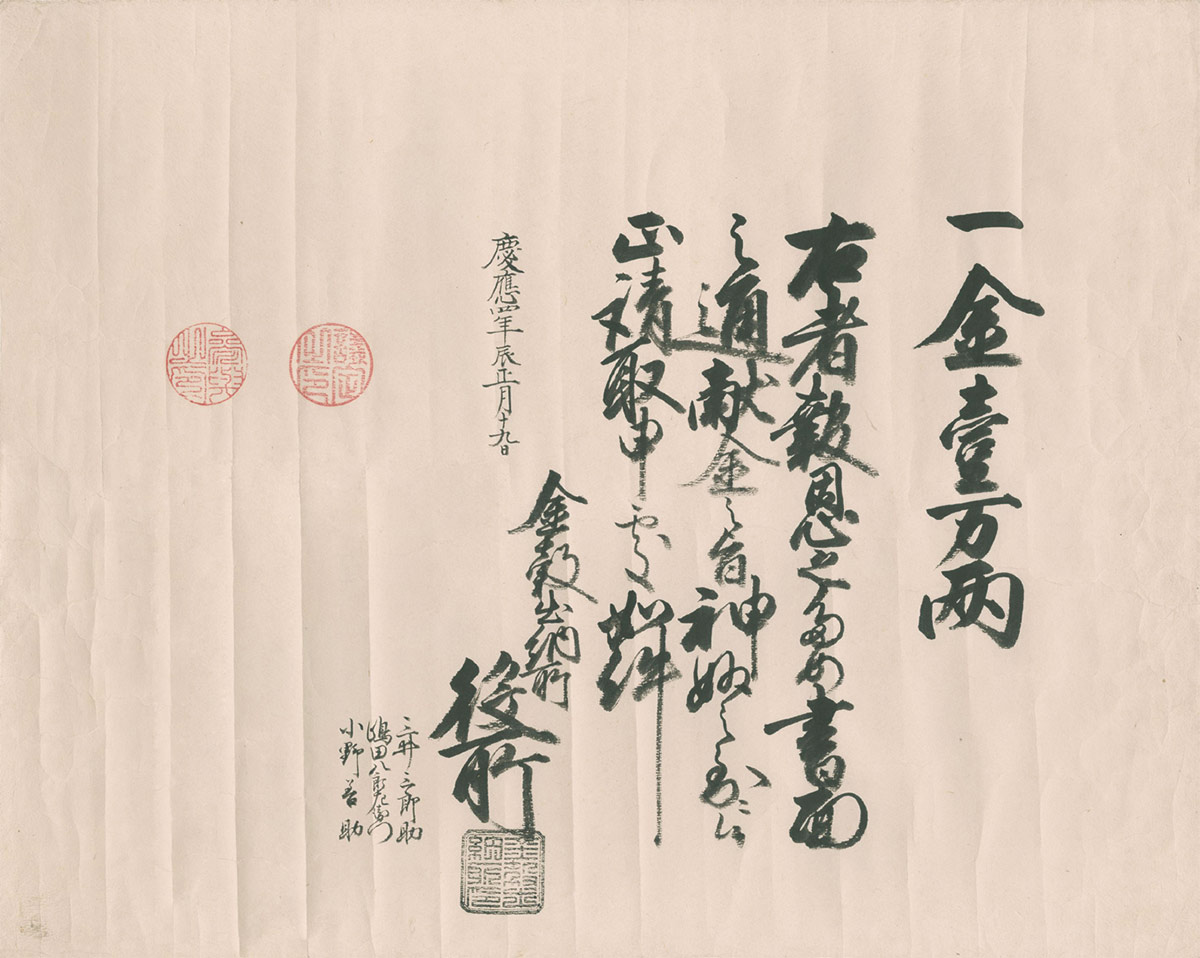

金穀出納所壱万両請取書

金穀出納所は明治政府の財政を担った、後の大蔵省。画像は慶応4年(1868)に三井が島田・小野と連名で、金穀出納所の要請に応じ10,000両を献納した際の受取証。三井は新政府軍が江戸に進軍した際には、資金のみならず兵糧の確保も命じられ、手代を随行させて業務にあたらせた

戊辰戦争時の三井の立場

江戸末期の慶応3年(1867)12月、武力による倒幕を主張していた薩摩の西郷吉之介(隆盛)や公家の岩倉具視らは、王政復古の大号令を発して新政府を樹立。幕府と完全に対立し、翌年1月3日の鳥羽・伏見の戦いを発端とする戊辰戦争に突入していく。

このような混乱期、三井の江戸店と大坂店は佐幕の中心地にあり、京都店は勤王の真っ只中にあった。三井はこれまで幕府とは密接な関係を保っていたが、一方で慶応元年(1865)以来、琉球通宝の引き替え業務を通じた薩摩藩の御用達でもあった。敵対する両陣営それぞれと深い関わりがあっただけに、三井の立場は微妙であった。

三井が保身を図るためには混沌とした政局の素早い見極めが必要。迅速で正確な情報収集が不可欠であり、その役割を担った のは当時の三井総領家(北家)の若主人、三井高朗であったという。

やがて三井は倒幕側に加担する。それは両陣営が激突する直前であった。

入京した薩摩藩の軍隊は軍資金がまったく不足していた。新政府は金穀出納所と呼ばれる機関を設置し、三井に1000両の軍資金調達を依頼する。高朗はこれを受け、新政府の求めに応じた。まさに鳥羽・伏見の開戦前夜のことであったという。

また、年明け1月19日には三井同様の豪商である小野組・島田組と連名で金1万両を献納。その後も三井は、小野・島田とともに金穀出納所での出納事務に従事し、そのことからこの三家は為替方三家と呼ばれるようになった。三井は東征軍の進軍にも手代を同道させ、財政基盤が不安定な新政府の軍資金調達や兵糧米確保などの役割を果たしていった。

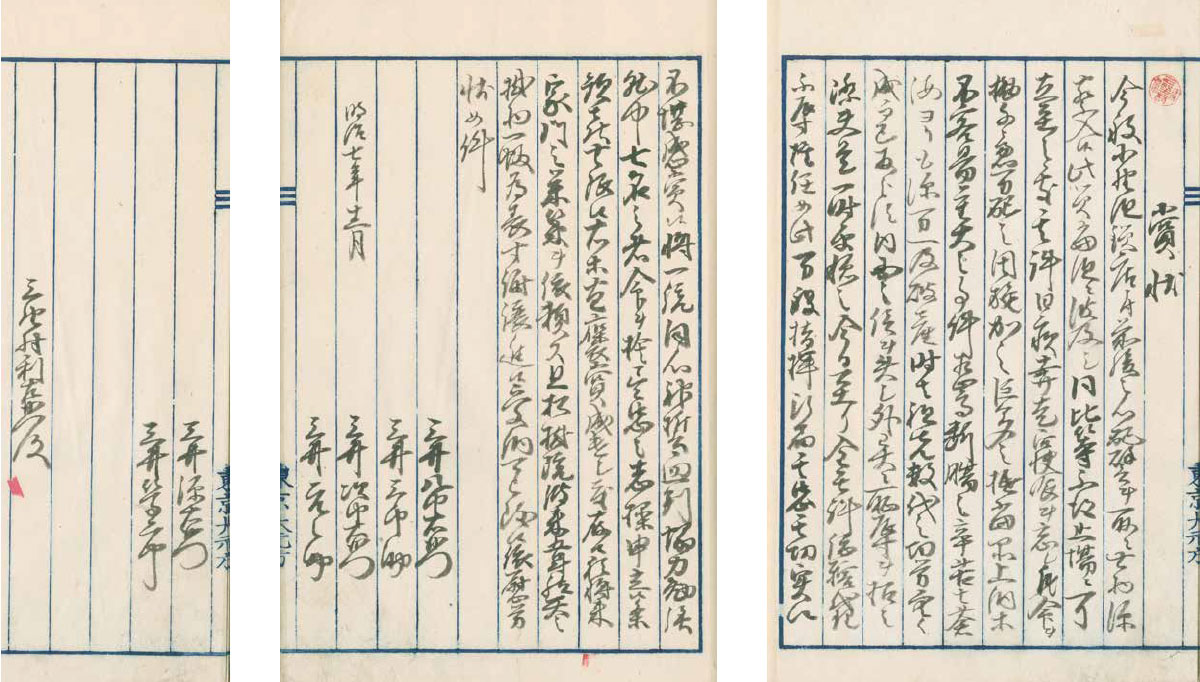

役替等級申渡控

三井を統括する機関である「大元方」が作成した、重役手代に対する辞令・賞状の写し。画像の部分では、三井家のトップたちが連名で、小野と同様に破綻の危機に瀕した三井で懸命に働きそれを回避したことについて、三野村をはじめとする重役手代に向けた謝辞が記されている

明治7年「抵当増額令」による危機

慶応から明治へと時代が移り変わるとき、新政府は財政を賄うための資金として太政官札という紙幣を発行した。また、両から円へと貨幣単位も変わった。こうしたなかで戊辰戦争時に新政府に協力した為替方三家は、租税など官金を預かって政府に上納するという国の官金出納業務の取り扱いを許されていた。

官金出納業務は、官に抵当物(預かり金額の3分の1相当)を差し入れる必要があったものの、上納するまでの間、預かった公金を自由に運用できるという旨みがあり、新時代になってからの三井にとって需要な資金源のひとつであった。

明治6年(1873)、大蔵省の官金出納業務は創立された第一国立銀行が担当することになったが、それ以外の省庁や地方の官金出納は、相変わらず為替方三家に委ねられていた。

ところが明治7年(1874)10月22日、政府は「抵当増額令」を発令する。従来、抵当の差し出しが官金預かり額の3分の1相当だったものが、預かり金相当にまで引き上げられた。というのも、官金預かりにおける為替方三家の特権利用があまりにも放埒だったからである。為替方三家は官金を元手として債権の購入や貸し付けを行っていただけに、この発令は痛手であった。しかも、抵当の差し出し期限が同年12月15日とされ、対応の時間もわずかしかなかった。

これにより、小野と島田は抵当物が調達できなくなり、11月と12月にそれぞれ閉店を余儀なくされた。もちろん厳しい状況に置かれていたのは三井も同様であったが、三井はオリエンタル・バンク(英国東洋銀行)から不足資金分を借り入れ、かろうじ て難局を乗り切っている。このことは、近年の研究によって明らかになった。三井はこの年の5~12月の間、同行より合計100万ドルに及ぶ融資を受け、それを元手に公債や地券を調達。期限までに官に抵当物を納入したという。

ただし、外国銀行からの借り入れは外資に乗っ取られる危険性もはらんでいる。そのため、三井内部でもごく一部の者のみが知る徹底的な極秘事項として事が進められたといわれている。

「抵当増額令」という当面の危機は乗り越えたものの、次に三井は借入金の返済という新たな問題を抱え込んだ。一難去ってまた一難、翌明治8年(1875)半ばには大幅な債務超過状態に陥ってしまったのである。その危機を救ったのは、やはり三野村利左衛門であった。

このとき三野村はがんに冒されていた。それでも当時大蔵卿であった大隈重信と交渉を重ね、政府の保護を取り付けることに成功。またもや三井はギリギリの状況から破綻を免れたのである(「三井の苦難」は今号で終了です)。

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.40|2018 Autumn より