三井ヒストリー

三井が歩んできたそれぞれの時代の荒波

三井の苦難(中編)

それでもときどきに発生する外的な要因や内部の不和といった問題を抱え、三井は常に揺れていた。

今回は近世における三井を苦しめた問題のいくつかを紹介しよう。

度重なる火災による被害

江戸時代は火事、それも大火と呼ばれる広域にわたる火災が都市部で幾度も発生している。なかでも「明暦」「明和」「文化」のそれぞれの時代に発生した大火は、江戸の三大火とも呼ばれ、さまざまな記録が今日に残っている。

江戸時代の大火の様子を描いたもの。描かれているのは三井の建物ではないが、当時の火災と消火活動の様子が見て取れる

江戸城の外堀から内側の市街地がほぼ全焼したという明暦の大火(明暦3年/1657)は、三井越後屋が江戸で創業する少し前の出来事であった。しかし、その後に起きた明和の大火(明和9年/1772)や文化の大火(文化3年/1806)では被害を被っている。特に文化の大火は、現在の数寄屋橋から京橋・日本橋・神田エリアのほとんどを焼失させ、駿河町にあった越後屋の巨大店舗も灰燼に帰すという憂き目に遭った。

火事は江戸ばかりでなく大坂や京都でも頻繁に発生し、天明8年(1788)の京都大火では、三井の主要店舗ばかりでなく各家の屋敷の多くも全焼してしまった。

日本橋付近で火災に遭った地域が赤線で囲まれている地図(文政7年(1824))。かなりの広範囲にわたり被害が出ており、三井も駿河町にあった各店が焼失している。地図中の○で囲んでいる部分が現在の三井本館、日本橋三越本店の場所

人口が多く、なおかつ燃えやすい木造建築が密集していたこの時代の都市部では、類焼を呼ぶ火災はある意味宿命ともいえた。消防技術も未発達で、当時の町火消しは消火をするのではなく、類焼の危険のある周囲の家を破壊するのである。

そのため、三井は早くから火に強い土蔵を各所に設けていた。また、避難させるべきものの優先順位を細かく定め、店の者は一人一品を必ず持ち出して逃げるように決めておくなど、いざというときの対応に備えてはいた。しかし、燃えた店の再建には莫大な費用がかかり、それが経営を圧迫した。

さらに、再建したそばから店がまた燃えてしまったり、ボヤ程度の火災はしょっちゅうだったといわれる。このように三井は近世を通じて長い間火災に苦しめられ続けていた。

大塩平八郎の乱

三井が被った外部からの物理的な被害のひとつに、「打ち毀し」がある。江戸時代後期の歴史に登場する大塩平八郎の乱(天保8年/1837)がそれである。

大塩平八郎は陽明学の儒学者で、もともと大坂町奉行所の与力であった。大塩が乱を起こす前年までも、各地では凶作(天保の大飢饉)によって一揆が多発。大坂でも米不足が深刻となり、大塩は民衆救済のために私財を投げ打ってさまざまに尽力する。しかし民衆の窮乏を一顧だにしない町奉行所や米不足に乗じて利を得る商人らに憤り、やがて武装蜂起にいたる。襲撃の目標は主に米を買い占めていた豪商たちであったが、三井の店もその対象にされてしまった。

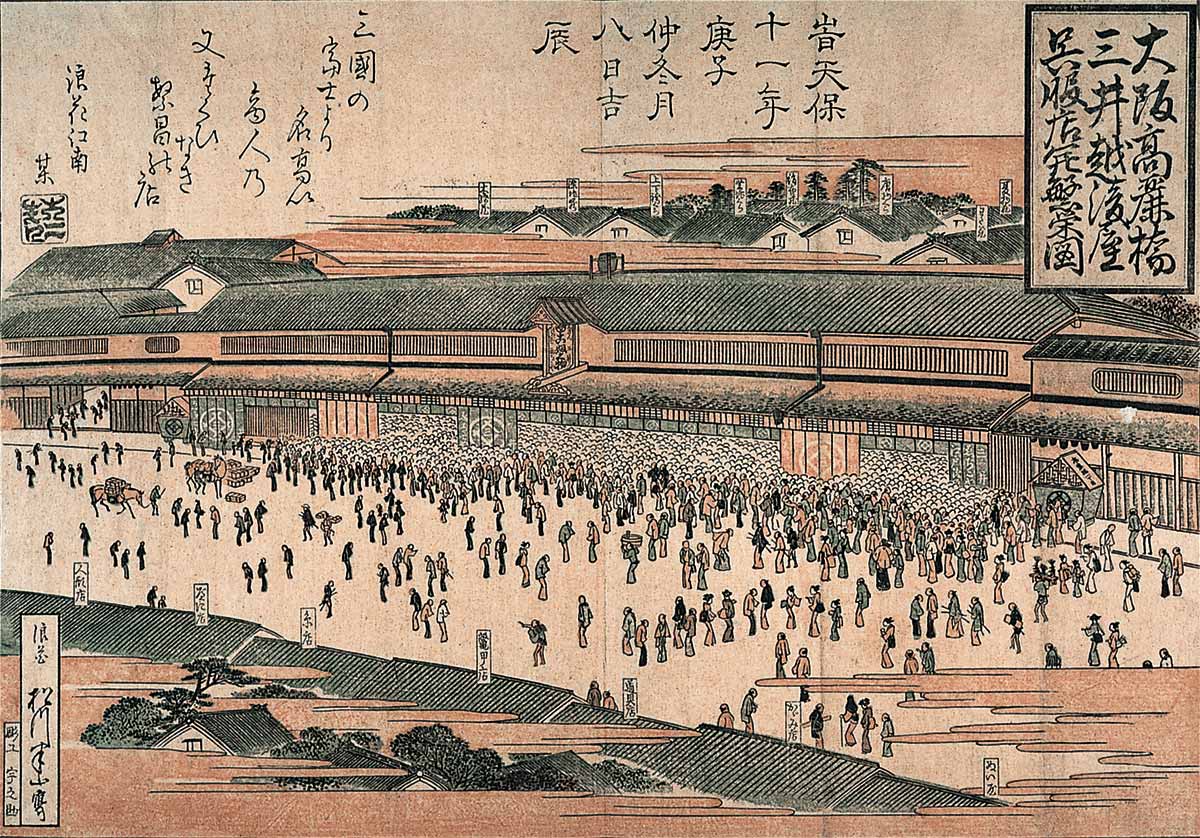

大坂本店開店の錦絵

大塩の乱で全焼した大坂本店は天保11年(1840)にようやく再建された。それまでは仮の小屋で営業を続けていたが、新たな建物での店開きでは引札(チラシ)を12万枚も配って大々的なセールを行い、大いに賑わった

それ以前にも飢饉や凶作で食料価格が高騰すると、貧しい住民たちは窮状を訴える意味での実力行使として、富商を襲うようなことがしばしばあった。享保の大飢饉の後に起きた江戸における打ち毀し(享保18年/1733)は、将軍のお膝元で起きた初めてのケースであり、しかもかなり大人数の暴動であったという。

襲われたのは米商人である。富商とはいえ呉服商の三井越後屋はこのときの米をめぐる打ち毀しの理由に何の関係もないわけだが、それでも事件に衝撃を受けた。以来、三井は食料の価格が暴騰すると近隣に米や金銭を配って援助したり、また飢えた人々に炊き出しをしたりするなど、三都(江戸・京都・大坂)において仏教でいうところの施行(貧しい人に施し与えること)を継続している。

もちろん当時の富商の施行とは、非常時に襲われないための保険のようなものであろう。正式な記録ではないが、寛保2年(1742)に江戸が大洪水に見舞われ下町が水没したときは、幕府の救い舟とともに越後屋の幟を掲げた舟が走り回り、人々を助けたという伝説がある。ともあれ、こうしたアピールが奏功したのかどうか、その後も度々起きる小さな打ち毀しから三井は被害を免れている。

ただ、どういうわけか大塩平八郎の乱では標的にされてしまったのである。襲撃された大坂本店は全焼、銃撃による負傷者まで出るほどであった。

浪速持丸長者鑑

相撲の番付表のように商人をランキングした表で、大塩の乱で被害を受けた商家に赤線が引かれている。三井、鴻池などが被害にあっていることがわかる

三井同苗の借財と不和

三井高利の息子や孫の世代くらいまでは、創業の苦労や商売の厳しさを実体験している。親子兄弟が一体となって事業運営に励んできたが、後の世代はその苦労を知らずに育っていく。

創業世代がもっとも懸念したのは、繁栄し巨大になっていく三井家にあって、新しい世代が贅沢をしたり一族間に不和を生じさせたりすることであった。そのため、高利の息子らは享保期に家訓や戒め、さまざまな規則を文書にして残している。

享保7年(1722)には高利の遺志を踏まえた形で『宗竺遺書』が定められ、『家伝記』『商売記』などもこの頃に作成されている。また『家法式』『公法式』『商用式』など、三井家の歴史や店の規則などの記録も多数つくられた。

家法式(左)・公法式(中央)・商用式(右)

享保期に制定された代表的な規則で、それまで出された各種規則をまとめ直したもの。他にも多数の規則類が享保期に作られている。鴻池や大丸といった競争相手も同時期に家訓や規則を定めており、不況下にあって父祖の歴史と思想に立ち返り結束を図る動きが見られる

これらに共通するのは、倹約・勤勉・一族の融和といったことである。それらが繰り返し強調されているが、それでも時代が下るにつれて創業時の三井家の精神は徐々に薄れていってしまう。

三井各家の生活費は、『宗竺遺書』の規定に従って大元方から支給を受けることになっていた。ところが、三井同苗の中にはその支給額を超える浪費を続け、また借財を重ねる者もいた。そこに呉服部門、金融部門の営業不振、不良債権の増大、一族間の不和も重なり、三井内部に深い溝をつくることになった。

三井同苗の原則は「身上一致」である。『宗竺遺書』には「身上一致の家法」「兄弟一致の家法」が明文化されており、多数の店の有機的な結合を事業の基幹とし、一族が結束して事業継承していくことが必要とされていた。しかし、その「身上一致」の原則が崩れてしまう事態が訪れた。

安永3年(1774)、事業部門は本店一巻(呉服部門)、両替店一巻(金融部門)、松坂店の3つのグループに分割され、三井十一家も3つのグループを持ち分けることとなった。大元方も、三井同苗と事業を統轄する機能を失ってしまう。これを「安永の持ち分け」という。このことはやがて幕府や紀州藩との関係の中で問題となり、ついには混乱の責任から三井同苗中の重鎮が処罰される事態にまで陥った。

三井が再び一致したのは寛政9年(1797)だから、三井の分裂状態は24年間も続いていたことになる。とはいえ、一致したからといってこの後も会計制度が元に戻ることはなく、呉服店部門と金融部門の自立性は高まっていった。

また、一族の多額の借金問題もこれで終息することはなかった。文政期(1820年代)になると借財の問題は再燃し始める。大元方や各店の重役はこうした事態の抑止に努めたが、抜本的な解決が難しく、幕府の京都町奉行所や紀州徳川家までが解決に乗り出す事態となった。(次号に続く)

写真提供:公益財団法人 三井文庫

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.39|2018 Summer より