三井ヒストリー

三井家とその事業を

規定する家法

同苗結束のシンボル、

「宗竺遺書」の制定

三井高平画像。高平は家祖三井高利の長男として、宗竺遺書により組織としての三井家を確立したともいえる

三井家の基盤を築いた家祖三井高利は、その子どもたちに対していわゆる財産分与するのではなく、共有し、共に運用していくことを望んだ。高利の子どもたちはその遺志を受け、高利の死後、次の一代の間は三井家を分割しない「身底一知」(身代一致)を約束して高利の事業を引き継ぎ、また新たなお店を起こしている。そして、江戸や京都での事業の拡張に対応すべく宝永7年(1710)に設置されたのが「大元方」であった。

大元方とは、自立した高利の息子たちが経営する三井家の各店に対してさまざまな規制を可能とする上位機関である。三井一族の事業を統括し、共有とした財産を維持・運営するホールディングカンパニー的な機能をもつ最高機関ともいえよう。

とはいえ、大元方がスタートした当初はまだまだ完全なシステムではなかった。正徳年間(1711~1716)から享保の初期(1716~)にかけて、家制と事業はさまざまな試行錯誤を繰り返していたという。そういった過程の中で次第に浮かび上がってきたのが、三井家と三井家の事業を改めて統括する方向性であった。

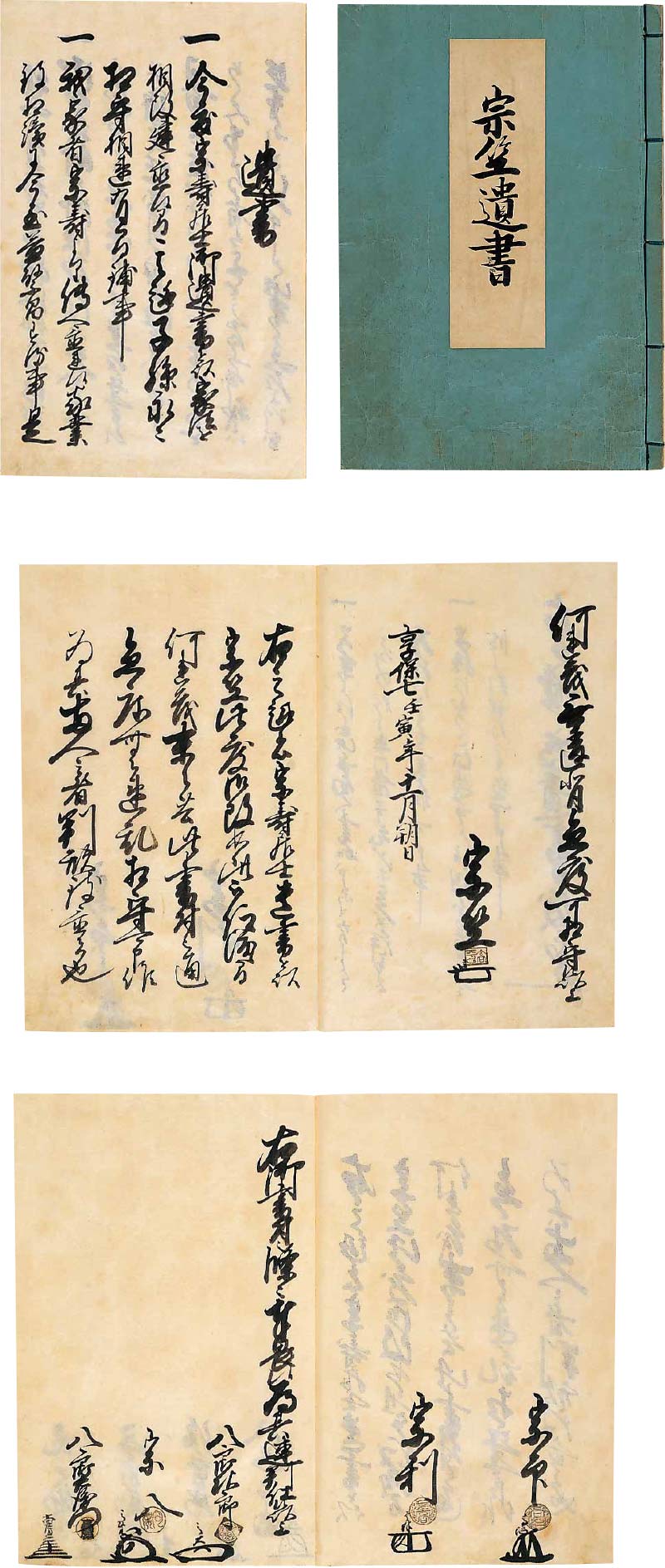

それが文書として集約されたのが「宗竺遺書」である。宗竺とは高利の長男・高平の隠居名であり、高平は元禄7年(1694)に書かれた高利の遺書「宗寿居士古遺言」を三井家の現状に照らして改め、新たな家法を制定した。

この文書が完成したのは享保7年(1722)とされている。ただ「宗竺遺書」の最初の草案を作成したのは次男の高富であり、宝永6年(1709)のころではないかともいわれる。とすれば、大元方のスタート以前から、すでに高利の子どもたちはこのような構想をもっていたということになる。

宗竺遺書の基本方針は一族の一致協力であり、次にそれがよく示されている。

このくだりは遺書前文の中心部分を成す。同苗、すなわち三井一族の結束を強調し、そのために各人の自制と謙虚、また勤勉を求めている。商いを行う上でのリーダーとしての資質と自覚を身に付けることをまず一族に求め、同様にそれを手代(使用人)にも求めている。

また、財産の分配や割歩・賄料の率などを最も重要な規定として、子どもがない場合の養子の扱いや相続に始まり、一族の中の女子に関すること、子孫が家業を行う際のこと、幕府御用に関すること、物心信心におけることなど、50にも及ぶ具体的な内容が示されている。

歴史的・文化的に価値ある資料として三井文庫に保管

和綴じで製本された宗竺遺書。嫡男のみが財産相続するのが習慣であった当時、財産の共有分割を示した点が独創的。古来門外不出であったが、現在は三井文庫に保管されている

宗竺遺書は、和綴じで装丁された遺書の形で記述されている。

宗竺遺書は、制定されて以来三井家結束のシンボルとなり、折に触れて朗読もされた。例えば、元文3年(1738)正月の大元方の寄り合いで北家第3代の高房が一族のトップに就任したが、その席上、三井一族や店の元締め役らの前でまずこの宗竺遺書が朗読されている。

また、幕末や維新時期における危機的な状況に際しても、この宗竺遺書の精神を踏まえて困難な時期を乗り切ろうとしている。このことからも、具体的な内容だけでなく、宗竺遺書が三井一族の繁栄のための精神的な拠りどころとして大切に守られていたことが推測できる。そして、大きな問題が起こる前にこのような三井家とその事業を規定する家法づくりを行っていたことが三井の危機を救い、後の三井の繁栄につながっている。

宗竺遺書の写本は残されていない。つくられなかったようだが、各店向けの商売上の心得として、一部文書を抜粋したものは複数まとめられている。これは「家法式目」と呼ばれ、手代らにも常にその精神を忘れぬよう各店で朗読されていたという。

現在、宗竺遺書は三井文庫に保管されている。歴史的、文化的価値が非常に高いという国の判断もあり、戦後一時三井家が文部省に保護・管理を委託している。研究者らに公開されたのは、そのときが初めてである。

宗竺遺書の精神は現代にも息づいている

宗竺遺書の規定は、少なくとも三井家が明治42年(1909)に資本の所有と経営の分離を行って三井合名会社を設立するまで、すなわち高富が草案を作成したときから数えて200年もの長きにわたって三井家の事業に貫かれていた。徳川幕府の江戸時代が終焉し、明治の世に移り変わる激動の時代においても、三井家は宗竺遺書の規定を守り続けていたのである。逆に、だからこそ時代変化による三井家存続の危機を乗り切ることができたのだともいえる。

現代の三井グループにつながる三井合名会社の設立からさらに100年が経ち、それをルーツとする現代の三井グループは飛躍的に発展した。その発展の根底に流れるのは、宗竺遺書に示された「ひと」のありようであろう。

「人の三井」の精神は、宗竺遺書の制定にまでさかのぼることができる。そして「ひと」のありようこそが三井らしさ、すなわち「三井ブランド」の価値を今後も高めていくことにつながっていくのである。

四つ目結の“むすび”と“ゆい”

前回コラム「商いの大理想を新たな店章に託して」にて、“三井家の家紋も佐々木氏と同じ四つ目結であった”とのくだりで「結」に「むすび」とふり仮名を付けましたが、「ゆい」と読むのが正しいことが判明しました。目結とは本来染色の技法のひとつで、布を糸でくくって染料に浸すと、そのくくった部分だけが白く染め残ります。この白く染め残った模様が目結であり、目結紋には四つ目結のみならず、ひとつだけの「隅立て一つ目」や16個も並べた「十六目」などさまざまなものがあります。とはいえ「むすび」と読む紋も確かにあり、三井関連の資料で「結び」と記述しているケースもありますが、「むすび」の場合は微妙に紋の形状が違うようです。

資料提供/三井文庫

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.5|2010 Winter より