三井ヒストリー

272年の歴史への終止符!?

三井財閥の解体(前編)

楽観的だった三井首脳

米国大統領による「占領初期の対日方針」が日本の各紙に報道されたのは、終戦から40日経った昭和20年(1945)9月24日のこと。ワシントン発22日の通信としてそこに示されていたのは、「日本の商業および生産業の大部分を支配してきた産業上および金融業の大コンビネーションを解体するための計画を促進する」というものであった。

この報に接しても、三井首脳は当初その意味するところがよく理解できなかったという。やがて、それは財閥の完全解体であり、しかもその攻撃の矛先が主に三井に向けられていたことを知ると、首脳部に衝撃が走った。

三井本店から株券が運び出されている様子(1946年10月8日・毎日新聞社提供)

「国を復興・再建する平和産業は三井が得意とするところ。米英の風当たりも悪いことはあるまい。万事やりよくなることだろうとあまく考えていた」とは、当時三井本社総務部次長の職にあった江戸英雄(後の三井不動産社長)の述懐である。

実際、敗戦と連合国軍占領下にあっても、三井首脳は自らの組織運営に対して楽観的であった。三井本社の三井八郎右衞門高公社長は、8月22日の社報で「新国是に即応して、わが国戦後経済の処理に渾身のご奉公を捧げねばならないと思う」と訓示し、それを受けて三井本社は、自身が資本金1億円を拠出する「三井復興事業株式会社(仮称)」の設立を構想していた。

この事業の狙いは、戦災復興と民生への寄与を目的とし、3年間で20万戸の簡易住宅の建設、水深3m以下の湖沼5万町歩(約5万ha)を干拓し、水田として米200万石(約30万t)を増産、1千町歩(約1000ha)の塩田を開拓して20万tの食塩を増産するという意欲的なものであった。しかも、まったく非営利で行う予定であったというが、この計画は財閥解体方針によって水泡に帰すことになる。

財閥は戦争遂行能力の根源

財閥解体の主たる意図は、日本の軍事力を制度的にも心理的にも破壊するためとされていた。「財閥は過去において戦争の手段として利用されたのであって、これを解体し、産業支配の分散をはかることは、平和目的にも寄与するところが大きいと考えられる」というのである。

太平洋戦争開始直前の日本の軍備は強大であった。「大和」や「武蔵」をはじめとする12隻の戦艦や大小17隻もの空母を持ち、また航空機も「零戦」「はやぶさ」といった高性能な兵器を大量に保有していた。当時の日本の水準からすれば、このような破格の軍備を保持できたのは財閥の経済的バックアップがあったからであり、「だからこそ戦争遂行能力の根源たる財閥の潜在的経済パワーを削がねばならない」というのが米国側の言い分であった。しかも、三井財閥は政党・軍閥と結託し、戦争に至る政治の糸を引いていたとみなされていた。

財閥による経済の集中が、当時の日本の軍備増強に与ったことは、確かに否定はできまい。だが、少なくとも三井財閥が政党・軍閥と積極的に結託したことはなく、むしろ「平和主義勢力」として軍部からにらまれるような存在ですらあったのだ。

このような誤解を解くべく、三井本社の幹部は米国側の当事者への直接折衝を試みた。

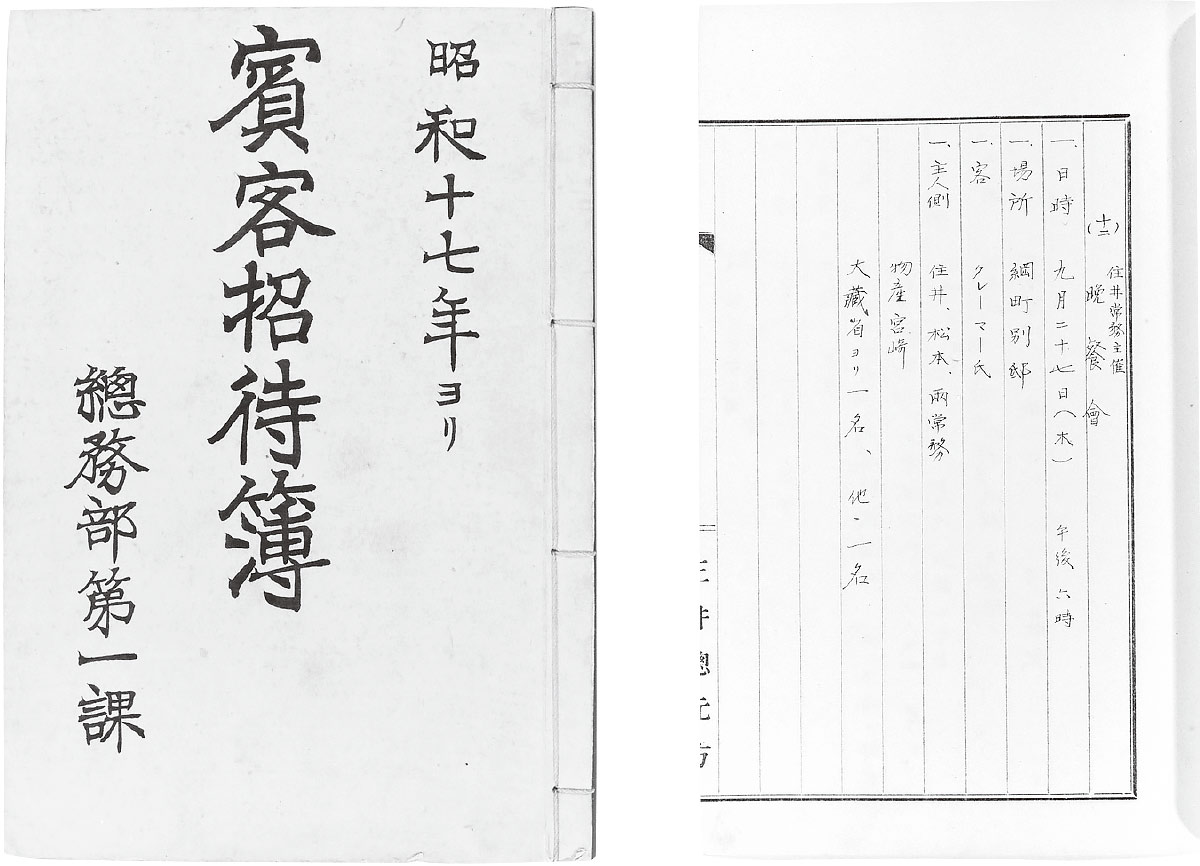

クレーマーを招いた晩餐会が記録された賓客招待簿(公益財団法人 三井文庫提供)

解体方針はポツダム会議前からの決定事項

最初の会見は芝区三田綱町の三井別邸(現・綱町三井倶楽部)で9月27日に行われ、米国側は連合軍総司令部経済科学局長のレイモンド・クレーマー大佐、三井側は三井本社の住井辰男、松本季三志の両常務理事、宮崎清旧三井物産社長の3名が出席した。このとき、三井側は生花を山のように飾り、最高のフランス料理でクレーマー局長を歓待したという。

長く欧米に在住した松本、宮崎両氏は英語に堪能で、米側の財閥観を正すために粘り強く交渉に当たった。

この会談によってクレーマー局長は一定の理解を示したというが、米本国の方針が覆ることはなかった。財閥解体の方針は、ポツダム会議の3カ月も前に連合国間で決定され、どうあろうとすでに既定の事実になっていたからである。

それでも三井は交渉をあきらめなかった。三井本社を持株会社として残し、解体を最小限にとどめるために、(1)三井家の第一線引退、(2)本社最高幹部の退陣、(3)本社持ち株の大部分の公開、(4)三井関係各社の独立、(5)理事制度の廃止などの案を10月13日に示したが、クレーマー局長がわずかでもそれを受け容れることはなかった。

4財閥に課せられた自発的解体の強制

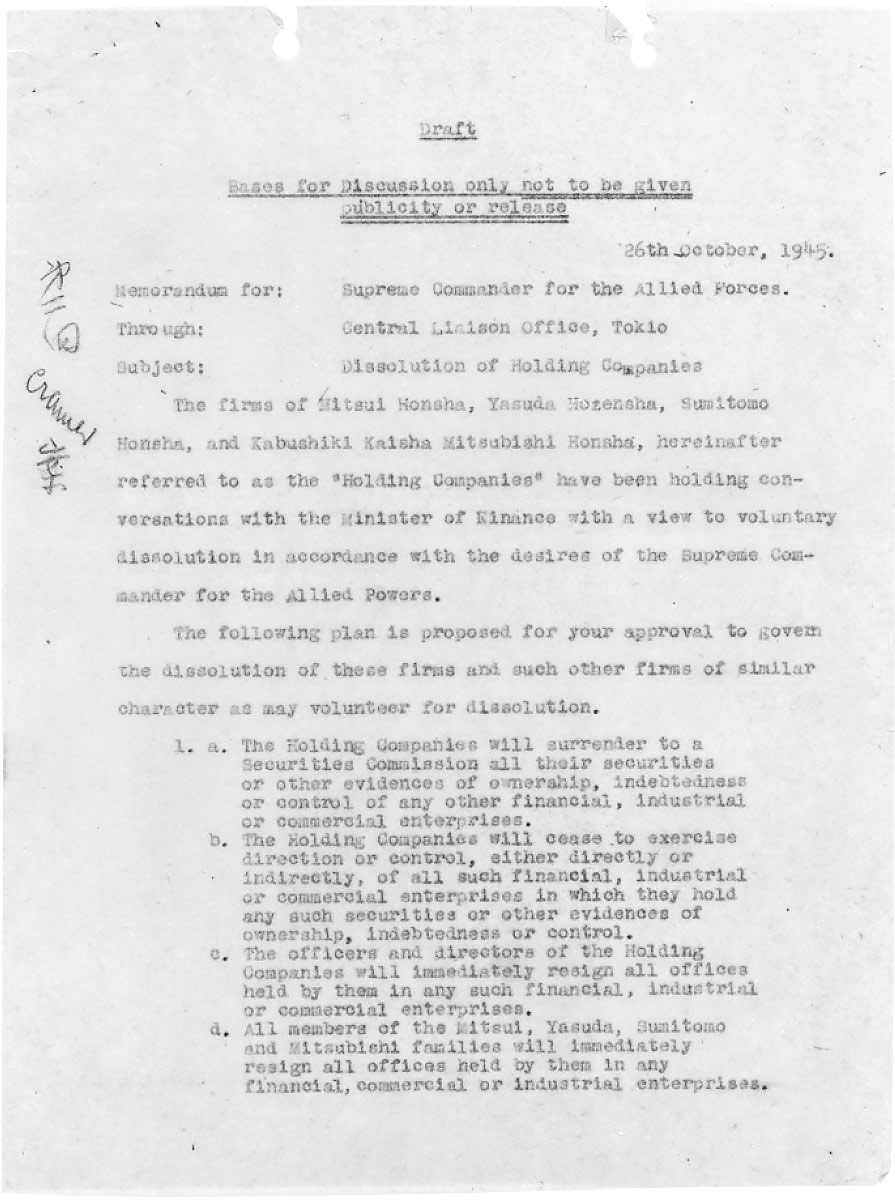

解体に関するクレーマーからの提案書(公益財団法人 三井文庫提供)

解体の対象となる財閥は、三井、三菱、住友、安田である。そしてGHQの意向は、財閥側の自発的な解体であった。

「自発的に解体しないと連合国側の感情を損ねる。そのときは飢えた戦災者や失業者への食糧援助が打ち切られるだろう」と、クレーマー局長は脅しともとれる言葉を発したという。敗者に対する勝者の弁であり、こうして解体を回避する道は完全に絶たれたのである。

まず安田が10月15日に自発的解体の案を議決し、財閥解体第一号となった。次いで三井、住友が安田の解体案をほぼ踏襲し、GHQの方針に従った。三菱は、社長の岩崎小彌太が最後まで抵抗したが、結局従わざるを得なかった。

三井財閥最後の日は、昭和20年(1945)10月21日であった。綱町の三井別邸で三井十一家の同族会議が開かれ、全員一致で解散を議決。延宝元年(1673)に三井高利が江戸本町に三井越後屋呉服店を開いて以来、272年の歴史が閉じられた瞬間であった。(後編に続く)

- 法的には旧三井物産と現在の三井物産には継続性はなく、全く個別の企業体です。

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.18|2013 Spring より