三井ヒストリー

旧三井物産を創設し、

貿易立国の礎を築き上げた文化人

益田 孝(後編)

(1848~1938)

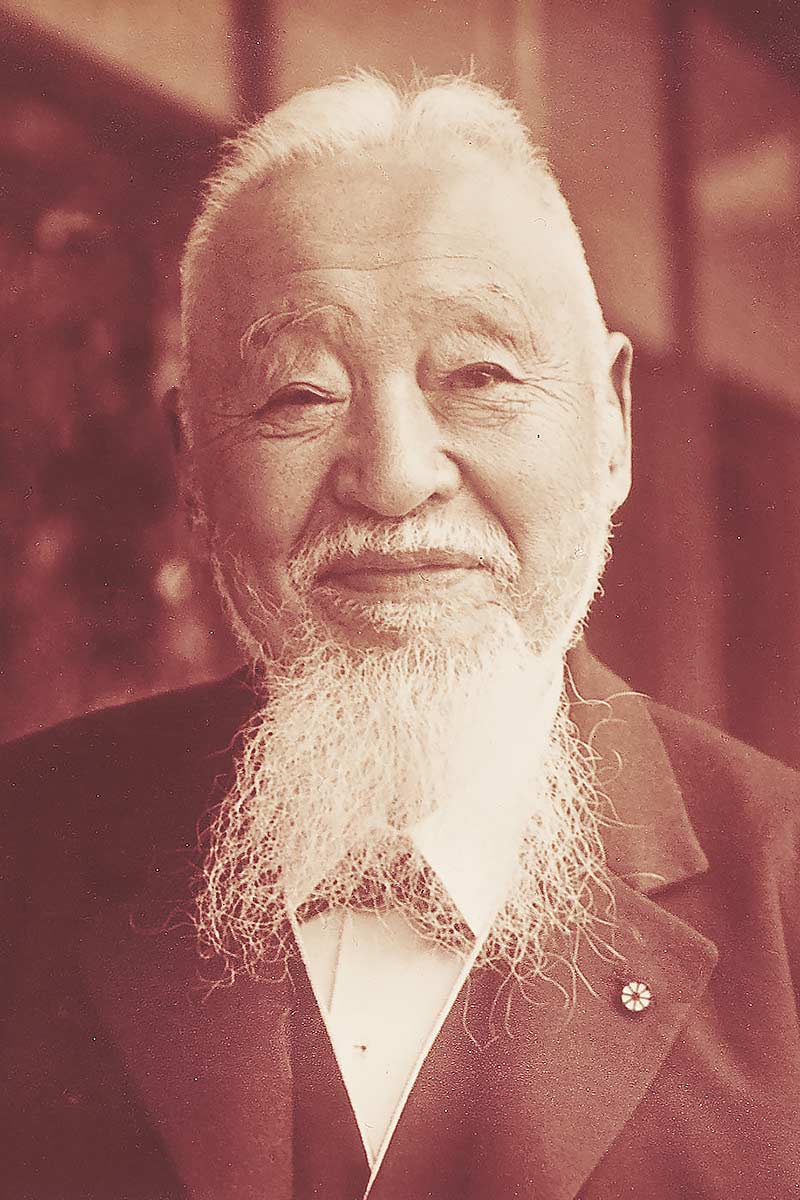

晩年の益田孝(公益財団法人 三井文庫所蔵)

明治2年(1869)、益田は横浜に移り住んだ。当地では外国商館による自由貿易が活発だったからである。英語のできる益田はここで商取引の通訳として重宝され、また通称「亜米一」と呼ばれたウォルシュホール商会にクラークとして1年間就職もした。そうして多くの商取引を見聞すると、自ら中屋徳兵衛などと名乗って輸出商を手掛けた。この時期、商売仲間から当時大蔵大輔(大蔵次官)の井上馨を紹介され、その出会いが後半生で益田を飛躍させる。

明治5年(1872)4月、益田はその井上に大蔵省の造幣権頭を命じられて役人となり、大阪に赴任した。主たる業務は旧幕時代の通貨を新貨幣にきりかえることであった。しかしその翌年、井上は汚職事件を追及されて下野し、益田もまた官を辞職する。そして、井上が設立した先収会社という商社の副社長となって、外国商館を通じて貿易事業を行った。

官界に未練のあった井上は、明治8年(1875)に再び政府の要職に返り咲く。先収会社は井上の民間事業のために解散となったが、同社が好収益を上げていたこともあり、大蔵卿の大隈重信は事業継続を要請。また、大隈が三野村利左衛門と緊密な関係であったことから三井が同社を引き継ぎ、新会社を設立することとなった。そして副社長の益田が新会社の総括(責任者)を引き受け、社名は益田自身が「三井物産」(旧三井物産のこと)と命名した。

請負事業として旧三井物産を発足

明治9年(1876)7月1日、旧三井物産は三井銀行発足と同時に正式に業務を開始した。しかし三井銀行が全三井の期待を担い、三井大元方100万円、三井家と三井従業員それぞれ50万円の出資でスタートしたのに対し、三井側から旧三井物産への出資はゼロであった。認められていたのは三井銀行の借越契約5万円と、三井大元方からの10年返済無利息貸付2万2900円のみ。倒産しても三井家は一切負債を負わぬというものであった。旧三井物産は三井家に対する益田の請負事業として始まり、三井の中で「いわば継子的な存在として発足した」(三井本社史/昭和31年・稿本)のである。

それでも、先収会社を継承した旧三井物産の滑り出しは好調であった。ほどなく三井組国産方と合併し、創業後半年の取扱総額は54万円、純益7900円を上げた。政府関係の仕事は井上に、金融関係は三野村に相談するが、それ以外の多くの仕事は益田自身が馬に乗って飛び回り、獲得してきたという。

日本橋坂本町の旧三井物産本店(明治30年頃撮影/公益財団法人三井文庫所蔵)

旧三井物産経営時代の中外物価新報(三井事業史より)

益田はまた、旧三井物産創業の3カ月後に私財を投じて『中外物価新報』を創刊し、自身が解説・論説に筆をとった。同紙は幾度か名称を変え、昭和21年(1946)に『日本経済新聞』となって今日に続く。

話を旧三井物産に戻すと、創業翌年には西南戦争の軍需品取引の激増により純益20万円を計上。好況はその翌年、翌々年も続き、益田の旧三井物産は全三井の主要企業として足場を固めていった。

三池炭鉱入札に競り勝つ

三井における益田のさまざまな施策の中でも、三池炭鉱買収は特記すべきだろう。明治21年(1888)、外務大臣に就任した大隈重信は官有物官業の民間への払い下げ策を打ち出したが、そこには三池炭鉱も含まれていた。

旧三井物産はすでに三池の石炭を重要輸出品目として海外進出の足場を固めており、そのため益田は「絶対にとらねばならぬ」と考えていた。もし他社の手に渡るならば、旧三井物産の海外支店網は存在の意味を失い、同時に海外発展の前途もおぼつかなくなる。しかし、政府が提示した一般入札による払い下げの最低価格は400万円以上という高額であり、買収は大きな賭けでもあった。

買収には三井銀行の融資がどうしても必要で、折からの業績不振にあえぐ銀行トップの首を縦に振らせるために益田は説得を続けた。そして、やっと100万円の融資を認めさせると、入札価格は誰にも相談せずひとりで決めた。結局二番手(三菱の代理人)とはわずかな差で競り勝ったがこのとき團琢磨という人物も同時に得ることができたのである。そして、三池炭鉱の経営を担った三井鉱山は、旧三井物産、三井銀行とともに三井直営の三大企業のひとつに成長する。この買収は益田にとっても相当覚悟のいったもので、「よく切腹をしなくて済んだものである」と後に述懐している。

こうして三井内部での発言力を強めていった益田だが、中上川彦次郎が三井入りし、銀行副長の座にあった7~8年は、益田の立場はやや沈下ぎみであった。しかしその時期を静かに耐え、明治34年(1901)に中上川が死去すると、益田は三井の実権を握ってそれまでの経営方針を払拭していく。たとえば、三井銀行を三井系企業の持株会社にしようとした中上川の路線を180度転換。また、中上川の指示で買収した企業の多くを売却または三井直営から切り離して独立させ、全三井の経営方針を改めていった。

明治35年(1902)4月、益田は全三井の最高評議機関である三井家同族会事務局管理部の専務理事に就任し、実質上の主催者となった。そして、三井諸事業の業績を高揚させ、やがて財閥としての三井を確固たるものに築き上げたのである。

大正2年(1913)、益田は三井合名理事長に團琢磨を推薦し、同社相談役に退く。大正7年(1918)には男爵に叙せられている。

没したのは昭和13年(1938)12月28日、91歳の長寿であった。社員からは「大御所」と呼ばれ、晩年まで三井合名の主要な政策決定に影響力を行使し続けた。

数寄風流を愛した益田孝

益田孝という人物を語るに当たり、古美術や風流を愛した茶人としての側面は外せない。益田が茶の湯を始めたのは明治14年(1881)頃で、この道に引き入れたのは実弟の益田克徳。安田善次郎(安田財閥創始者)方での初茶会を皮切りに、御殿山の自邸や小田原の別邸で数々の大茶会を催した。益田が茶の湯を好んだのは社交としての効用もさることながら、何よりも自身の心の安寧のためであり、みずからを「鈍翁」と号した。また、古い仏画や仏像、書画、骨董など古美術品の数々を蒐集し、大正6年(1917)には「猿若」と名付けられた茶入を10万円で落札して当時の高値記録をつくった。自身も書をよくし、北大路魯山人は「益田の書はあり余るほどの艶があってまれに見る能書である」と評した。

神奈川県小田原市の私設展示館「鈍翁(どんのう)in西海子(さいかち)」では、大茶人「鈍翁」の茶器などを所蔵・展示している(三友新聞社提供)

益田孝 略歴(後半生)

| 1869 | ウォルシュホール商会に勤務(22歳) |

|---|---|

| 1870 | 横浜弁天町に「中屋徳兵衛」の店舗(23歳) |

| 1872 | 井上馨と出会う。造幣権頭として大阪に赴任(25歳) |

| 1874 | 先収会社発足。副社長となる(27歳) |

| 1876 | 三井組から先収会社の統合申し入れ。旧三井物産が発足し総括に就任。『中外物価新報』発刊(29歳) |

| 1888 | 三池炭鉱を買収(41歳) |

| 1892 | 旧三井物産社長を辞して取締役となる(45歳) |

| 1913 | 三井合名相談役に退く(66歳) |

| 1918 | 男爵に叙せられる(71歳) |

| 1938 | 小田原別邸にて死去(91歳) |

- 法的には旧三井物産と現在の三井物産には継続性はなく、全く個別の企業体です。

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.15|2012 Summer より