三井ヒストリー

銀行の誕生と三井

─両から円へ─

それに加えて、各藩が作った藩札などが使用されることもあり、複雑であった。

そこで、明治政府は新貨条例を発布し、旧貨幣と新貨幣との交換によって新貨幣の鋳造に必要な地金銀の回収を進めた。その回収と新旧貨幣の交換業務を行ったのが三井だった。

「円」のはじまり

現在用いられている日本のお金の「円」という単位。これは維新後の明治4年(1871)に定められたものだ。円という単位名称の由来には諸説あるが、主には新貨幣鋳造に当たり、それまでの楕円や長方形から、洋円と呼ばれる西洋諸国の銀貨の形状に統一したからといったような単純な理由と思われる。

また、英語ではなぜYENと表記されるかというと、中国語の円(ユアン)という発音からきたとされる説がある。Yに横線を付けた¥のマークは、もちろんドルやポンドを模したものであろう。ちなみに、明治の元勲大隈重信は、「元」という貨幣単位を提案していたという記録が残っている。

さて、江戸から明治へと時代が移り変わるとき、明治政府は太政官札という全国に通用する紙幣を発行した。

ところが一方で、旧幕府が発行した金貨、銀貨、銅銭などがまだまだ流通し、また各藩によって作られた藩札(地域通貨)が使用されることも多くあるような時代であった。そのような状況で、太政官札の体裁は多くの藩札と似たような縦長であり、貨幣単位も徳川時代と同じ「両」のまま。まぎらわしい新紙幣と旧貨幣が同時に流通し、巷は混乱していた。

そこで、複雑な貨幣制度を改めて整理するために、明治政府は明治4年5月に「新貨条例」を公布した。その内容は、(1)「円」「銭」「厘」の10進法貨幣単位を採用する、(2)一定量の金によって単位あたりの貨幣の価値を求める金本位制(1.5gで1円)を採用する、(3)金貨、銀貨について円形の打刻貨幣を採用する、といったものだ。

新貨幣を普及させるために必要なことは、旧貨幣をできるだけ早く新貨幣に交換すること。また、新貨幣を鋳造するためにも速やかな地金銀の回収が求められたが、この回収と新旧貨幣交換の業務を政府から委託されたのが、三井だった。

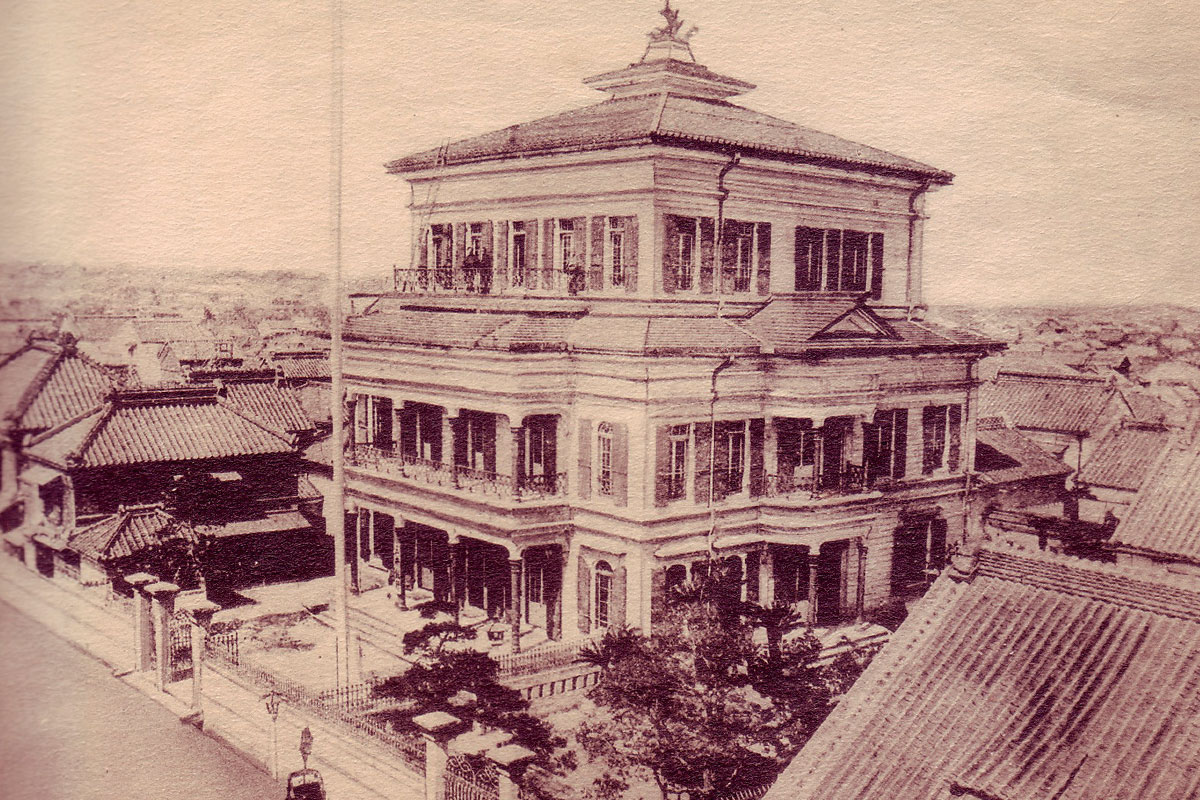

駿河町三井洋館。ここで三井住友銀行の前身「為替バンク三井組」はスタートした

日本初の銀行誕生

当時、為替方としては三井、小野、島田の三家があったが、三井は大番頭の三野村利左衛門の働きにより、地金銀回収と新旧貨幣の交換用務を単独で請け負うことに成功。新貨幣為替方を拝命するに至った。そして明治4年7月から「大蔵省御用新貨幣鋳造取扱所」の看板を掲げ、為換座三井組が1両1円の比率でその交換業務を開始したのである。

とはいえ、導入されたばかりの貨幣鋳造能力では限界があり、新旧貨幣の交換需要になかなか追いつくものではなかった。また、太政官札の流通期限も迫っていた。そこで三井は独自の銀行設立を視野に入れ、大蔵省に兌換証券(正貨が支払われることを約した一時的な紙幣)の発行を提案する。

これは、一旦は認可されたものの、その後大蔵省小輔であった伊藤博文の提唱による国立銀行制度が採用されたため、取り消しとなった。

ただし、貨幣の交換需要に追いつかないという現実があり、兌換証券発行が緊急を要する案件であることは間違いなかった。そこで、大蔵省正金兌換証券を、一時的に為換座三井組の名義によって発行することが命じられたのである。これが通称「三井札」と呼ばれた。

その後政府は、明治5年に米国の銀行制度をモデルとした国立銀行条例を制定し、翌明治6年6月に、日本最初の商業銀行として「第一国立銀行」を創立した。

実はこの第一国立銀行、すでに銀行に近い業務を行っていた三井組と小野組を合併させて「三井小野組合銀行」とし、それが国に申請するという形式をとって出来上がったものなのである。国立という名称が入ってはいるが、民間企業であり、実質的に三井の指揮によって運営されていった。

現在の三井住友銀行本店

第一国立銀行の本店は、三井組の保有する日本橋海運橋の洋館「三井組ハウス」が使用された。初代頭取は、国立銀行条例の制定に尽力した渋沢栄一である。資本金総額は300万円で、三井組と小野組が200万円を出資し、残りは公募によってまかなわれた。

ちなみに国立銀行はその後、第二(横浜)、第四(新潟)、第五(大阪)と設立されていく。第三がなかったのは、組織内でもめ事があって解散したからである。最終的に国立銀行は、第一五三国立銀行まで設立された。現在各地にある数字が冠された銀行名は、当時の名残といえるだろう。

そして明治7年、三井組は第一国立銀行の業務から手を引き、さらに2年後の明治9年には、日本で初めて民間の名称を冠した銀行を設立する。「三井銀行」(現三井住友銀行)の誕生である。

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.1|2009 Winter より