三井ヒストリー

呉服店からデパートメントストアへ

日本初の百貨店、

三越のはじまり

呉服業の不振

幕末から明治へと時代が移り変わるとき、三井越後屋の呉服業は業績悪化の一途を辿っていた。明治元年(1868)に三井越後屋の不良債権は約1万1000両に達し、また慶応3年(1867)から明治元年にかけて統括機関の大元方に利益金を上納できず、その未納額は14万両近くまで積み上がっていたといわれる。大元方は両替店の資金繰りを割いて救済に乗り出したが、経営改善の成果は一向に上がらなかった。

そのため、明治3年(1871)6月の改正規則書によって、三井越後屋「本店」の名称は三井越後屋「呉服店」に改称された。これは、三井の各事業内における呉服業の比重が低下したことを示している。

この頃、明治新政府は財政を賄うための資金として太政官札を発行。貨幣単位も両から円に変わり、欧米に倣って銀行制度の発足を準備していた。政府はその中心に、金融業としての三井の力を利用しようと構想中であった。

しかし、呉服店の不振は三井の信用失墜、ひいてはこれから始まる銀行業務にも類を及ぼしかねない。そうした懸念から、明治政府は三井の首脳陣に呉服業からの撤退を促したのである。

三越家の創立と呉服店の分離

明治4年(1871)9月、当時の大蔵卿・大久保利通や大蔵少輔・井上馨ら大蔵省の首脳は、三井家当主・三井八郎右衞門名代として出頭した三野村利左衛門に、金融業以外の事業において三井の名前を使わないよう指示。さらに翌年1月、井上は自邸に大元方取締役の三井高喜・高朗・高潔、そして重役の三野村、斎藤純造を招き、同席した大隈重信や渋沢栄一らとともに三井の事業の中から呉服店分離を勧告。その場で即答を求めた。

三井にとっても銀行設立は金融業を営む事業者として大きな目標であり、勧告は飲まざるを得ない。ただ、呉服業は元祖・三井高利以来伝統の、かつては基幹的な家業であった。簡単に切り捨てられないというのも、三井側の本音であったことだろう。

内部で協議した結果、同年3月に三井は銀行設立に専念することを決定。同時に、越後屋呉服店は大元方の所管事業から切り離し、新たに「三越家」という架空の一家を興して、三井家から三越家に譲渡する形とする。それによって呉服業を独立させることにしたのである。

「三越」の名称の由来は、もちろん三井の「三」と越後屋の「越」にある。また、店章も「丸に井桁三」から「丸越」に改められた。

三越家については、使用人筆頭者が「三越得右衛門」名義で当主を務めていたが、明治10年(1877)、伊皿子家6代当主・三井高生の次男・高信が三越家相続人である得右衛門を襲名した。

ちなみに高信は明治4年生まれなので、三越家を相続したときはまだ6歳前後にすぎなかった。

『内番書刺』と呼ばれる三井同苗や奉公人の書状を綴った大元方の記録には、三井高辰・高生連署の手紙として呉服部門の独立が記されている。現代語訳を紹介しよう。

「金融業に専念し呉服業を分離することについては、呉服店を親類の三越のものとし、屋号はそのままとするが、暖簾印は井桁三の文字を使わない。呉服業経営の家に三越と名乗らせ、表向きは三井家の手から離れたものとする…(中略)…表は離れ、内輪は離れずの趣旨のもと分離を行う。以上のことをお聞きしましたが、ごもっともと存じます」

要するに、「呉服業を手放したフリをした」ということなのである。高辰と高生は、今回の件は極々内密のことであり、情報が漏れると大事件になると手紙の文末で綴っている。

洋服事業の失敗

明治7年(1874)、三越家による新たな越後屋が日本橋駿河町に開店した。明治16年(1883)には現在の千代田区内幸町の地に「鹿鳴館」が完成し、外国人との社交場として洋装の発信地となっている。こうした時代の趨勢により、三越家の越後屋は明治19年(1886)に洋服部を新設し、さらに明治21年(1888)には洋館建物「三越洋服店」をオープンさせた。

ただ、洋服は役人や企業上層部など一部の人々の間で需要が増えてはいたものの、一般庶民にまではなかなか浸透していかなかった。結局、洋服の事業は失敗に終わり、三越洋服店は閉鎖に至る。

明治25年(1892)、三井家は得右衛門を三井の姓に戻して、同族に加える決定をくだした。その結果、三越呉服店は三井家の事業として「回収」され、翌明治26年(1893)、合名会社三井呉服店として再出発する。このとき、店章も「丸越」から「丸に井桁三」に戻された。

しかし、もはや呉服業が栄える時代ではなく、グループの中に統合されたものの三井の主流事業でもなくなっていた。ここに至り、延宝元年(1673)から230年続いてきた「越後屋」の店名も消滅したのである。

呉服店からデパートメントストアへ

明治28年(1895)、旧態依然とした商業方法を改革するため、三井高堅が三井呉服店社長に、益田孝が相談役に、そして三井銀行大阪支店長であった高橋義雄(*1)が理事に就任。高橋は米国留学中に小売業や百貨店の研究をしていた経験を活かし、ガラス張りショーケースの陳列、帳場座売りの廃止、意匠部を新設するなど、三井呉服店の近代化を図っていった。

また、高橋は中上川彦次郎を通じて三井銀行本店副支配人の日比翁助(*2)に三井呉服店入りを勧めた。明治31年(1898)、日比は副支配人となり、高橋とともに三井呉服店の近代化をさらに推し進めていく。

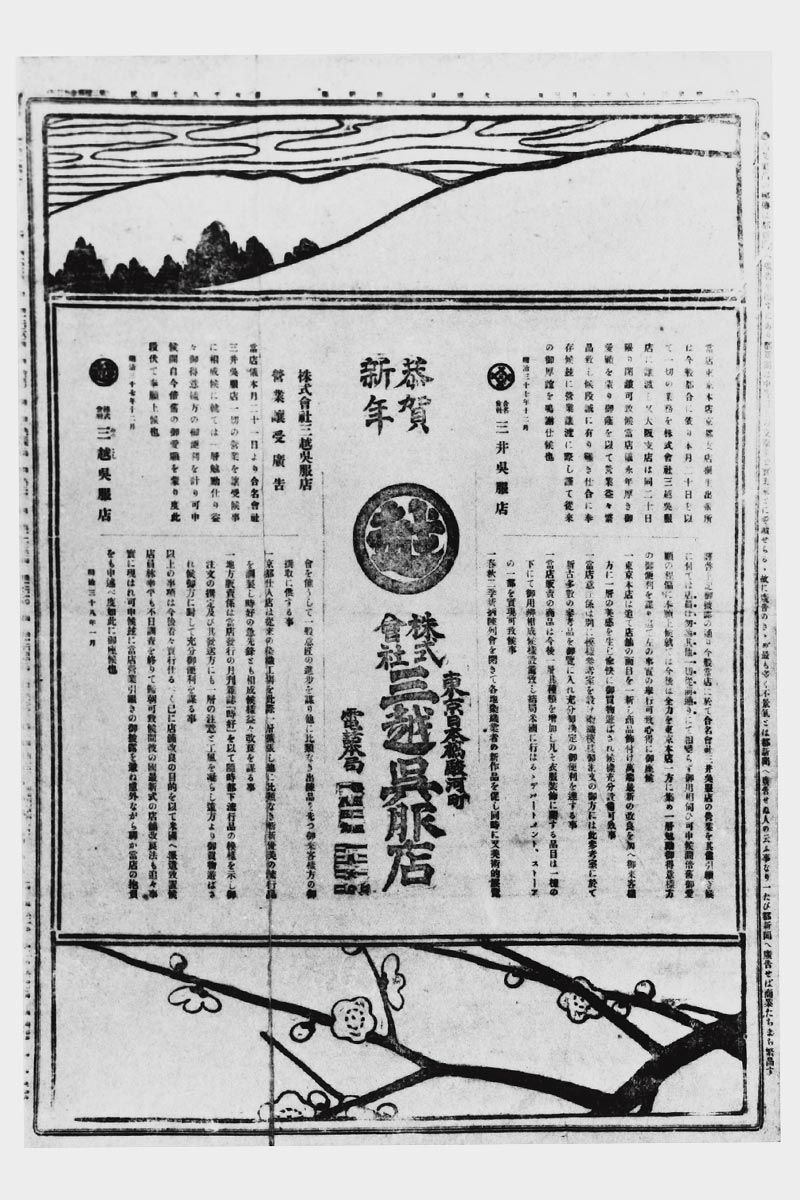

「デパートメントストア宣言」新聞広告(明治38年1月)

改革当初は、昔からの番頭や手代らの猛反発があり、ストライキまで行われたほどだったが、しかしその施策はやがて奏功し始め、明治33年(1900)には開店と同時に客が店内に流れ込むほどの盛況を見せたという。この年には女子社員の採用も開始している。

明治37年(1904)12月6日、一連の経営改革を進めた三井呉服店は、三井家の事業再編の中で株式会社に改組され、再び分離独立することになった。店名は「三越呉服店」。店章は「丸越」。初代専務に日比翁助が就任し、同年12月21日に開業した。

翌年1月、日比は全国主要新聞に次のような「デパートメントストア宣言」を広告掲載する。

「当店販売の商品は今後一層その種類を増加し、およそ衣服装飾に関する品目は、一棟の下にてご用弁相なり候よう設備いたし、結局米国におこなわるるデパートメント・ストーアの一部を実現いたすべく候事」

ここに三越呉服店は、日本初の百貨店としての道を歩み始めたのである。

さらなる近代化の推進

帝国劇場パンフレットに掲載した広告(大正2年)

明治39年(1906)、日比は欧米視察旅行に出発。イギリスのハロッズ百貨店を目標とし、帰国すると洋服部を再開した。翌年には東京日本橋本店内に食堂と写真室を開設し、カバンや靴、洋傘など三越ならではの品揃えの幅を広げていった。

また、広告宣伝にもさまざまな工夫を凝らしていく。店のポスターの図案を懸賞公募し、大正2年(1913)には帝国劇場のパンフレットに「今日は帝劇、明日は三越呉服店」のコピーを掲載し、世間で大きな話題となった。

大正3年(1914)、三越呉服店の本店として、ルネッサンス様式による鉄筋5階・地下1階建ての新店舗が落成。内装はアールデコ調で、店内には日本初のエスカレーター、エレベーター、スプリンクラー、全館暖房などの最新設備が備えられた。現在も親しまれている2頭のライオン像が正面玄関に設置されたのもこのときである。

これは日比の発案であり、日比は自分の息子に「雷音」と名付けるほどのライオン好きで、モデルはロンドンのトラファルガー広場にあるネルソン提督像を囲むライオン像といわれる。大正期には大阪にも地上7階・地下1階のルネッサンス様式の新店が開店している。

そして昭和3年(1928)、三越呉服店は商号から「呉服店」の3文字が外れ、「株式会社三越」が正式名称となった。

- 高橋義雄(1861~1937)

水戸藩士の4男として文久元年(1861)に誕生。明治14年(1881)慶應義塾に入学。1年学んだ後、福沢諭吉主宰の時事新報記者として活動。明治20年(1887)に渡米して商業学校に学び、デパートなど米国の商業施設を視察。さらに渡英して欧州を見聞し、帰国後三井銀行に入社。明治28年(1895)、三井呉服店の理事に就任し、さまざまな経営改革を行った。→本文へ - 日比翁助(1860~1931)

久留米藩士の次男として万延元年(1860)に誕生。明治12年(1879)に日比家の養嗣子となる。福沢諭吉の著作に傾倒し、上京して明治17年(1884)に慶應義塾を卒業。海軍天文台や外国資本のモリスン商会勤務などを経て、明治29年(1896)に三井銀行入社。明治31年(1898)、中上川彦次郎の依頼で三井呉服店に入り、高橋義雄とともに改革を進めた。→本文へ

写真提供:株式会社三越伊勢丹

三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.58|2023 Spring より